Monday, September 16, 2024

Between Pluto and Orpheus

Wednesday, July 24, 2024

Prilepin

Писатель Захар Прилепин не считает, что в работе Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* прослеживается оправдание терроризма.

«Я, честно говоря, не очень понял, в чем там реальный состав преступления. Якобы оправдание ИГИЛ** в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — сказал Прилепин.

Писатель подчеркнул, что с его точки зрения Беркович и Петрийчук получили несоразмерное наказание (6 лет колонии) за поставленную ими пьесу. «В целом та ситуация в культуре, которая порождала такие тексты, такие фильмы — она была создана определенными людьми и приветствовалась определенными людьми, и эти цветы взросли в определенное время при определенном поливании, опылении и прочей селекции», — отметил Прилепин. По его словам, теперь эти люди «делают вид, что они не причем».

*включены в РФ в список террористов и экстремистов

**террористическая организация, запрещена в РФ

Monday, February 12, 2024

Mobilisierte Nation

|

| такой книги нет, Mobilisierte Nation |

«Мобилизованная нация»

Старгардт, историк из Оксфордского университета, проанализировал для своей книги сотни писем и дневников простых немцев, чтобы понять, как Вторую мировую войну, этнические чистки и нацистскую власть осмысляли не военные, чиновники и пропагандисты, а обычные люди.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину многие стали проводить параллели между идеологией Третьего рейха и путинской России.

«Медуза» поговорила со Старгардтом о пропаганде агрессивной войны, людях, которые выбирают быть «вне политики», и коллективной ответственности. А также о том, есть ли смысл в сравнении двух войн — и двух диктаторов.

Monday, December 11, 2023

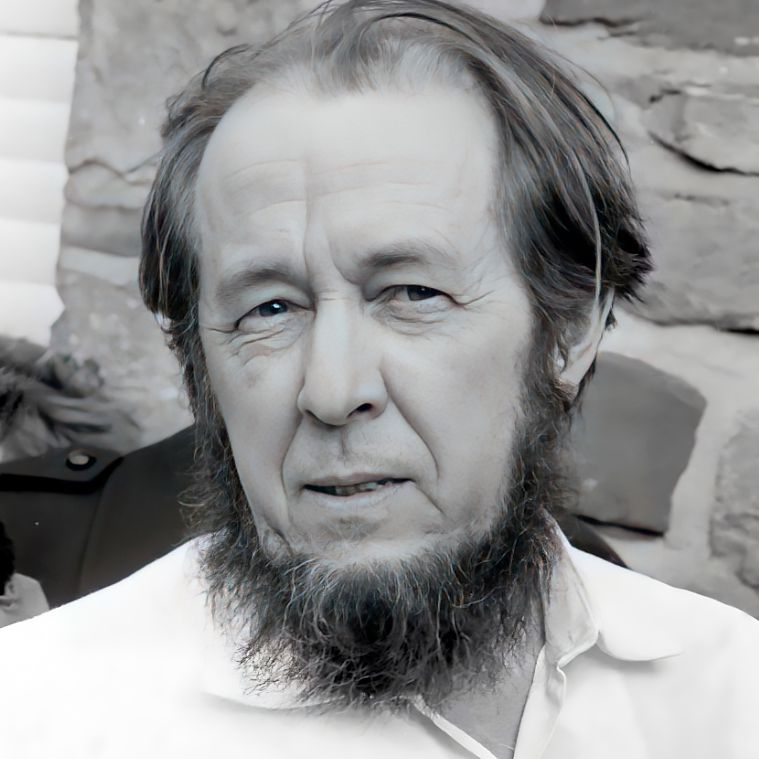

Solzhenitsyn

|

| Александр Солженицын, 14 февраля 1974 года |

Солженицын. 105 лет. 30 фактов

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года и умер 3 августа 2008 года, успев пережить несколько исторических эпох — и прожить несколько жизней

Текст: ГодЛитературы.РФ

Александр Солженицын вошёл в историю XX века не только как один из самых ярких его летописцев, но и как один из действенных àкторов. Его своеобычный стиль, изобилующий авторскими неологизмами, его невероятная трудоспособность и прямо-таки библейская жестоковыйность поделили читателей на два лагеря — сторонников и противников. Впрочем, его наследие слишком неоднозначно — и каждый сам может и должен оценить его самостоятельно.

Часы коммунизма — своё отбили.30 фактов из жизни Солженицына

1. Александр Исаевич Солженицын никогда не видел своего отца и знал о нем лишь по рассказам матери. Исаакий Семенович умер летом 1918-го, за полгода до рождения сына. Отчество "Исаевич" (которое должно было бы образовываться от другого ветхозаветного имени - Исайя, а не Исаак) возникло в результате ошибки в паспортном столе.

2. В школе Александр подвергался насмешкам за ношение крестика, за отказ вступать в пионеры, получил выговор за посещение церкви. При этом Солженицын был старостой класса, любил футбол и театр. Увлекался историей и литературой, писал короткие рассказы и стихотворения. В год окончания школы Александр вступил в комсомол.

3. В 1936 году Солженицын окончил школу с золотым аттестатом и подал заявление о приёме в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет. Был зачислен в университет без вступительных экзаменов.

4. До этого он пытался поступить в театральное училище, но провалил вступительные экзамены.

5. В университете Солженицын учился на «отлично», был сталинским стипендиатом. При этом продолжал занятия литературой, твердо решив стать писателем. Летом 1939 года он поступил на заочное отделение Московского института философии, литературы и истории и все свободное время отдавал работе над рассказами, стихами, очерками.

6. В октябре 1941 года Солженицына призвали в армию, и после окончания артиллерийского училища в феврале 1943 года он в звании лейтенанта попал на фронт.

7. Где командовал батареей звуковой разведки. Так называлась система прямого акустического усиления, через которую прослушивался тыл противника вглубь на несколько километров.

8. За участие в боевых действиях он получил ордена Красной Звезды и Великой Отечественной.

9. На фронте, несмотря на запрет, вёл дневник. Много писал, отправлял свои произведения московским литераторам на рецензию.

10. Письма и стали причиной его ареста: в них он открыто высказывался о «Пахане», сравнивал сталинские порядки с крепостным правом и говорил о восстановлении после войны «ленинских норм». Солженицын заочно приговорён Особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке.

11. Был арестован и сначала направлен в лагерь Новый Иерусалим; строил жилые дома на Калужской заставе (сейчас площадь Гагарина). Затем писателя перевели в систему спецтюрем, известных как «шарашки». Работал по математической части в Рыбинске, Загорске (сейчас Сергиев Посад), в Марфино. Там начал писать автобиографическую поэму.

12. В 1950 году из-за конфликта с руководством Солженицына переправили в Бутырскую тюрьму, оттуда – в особый лагерь в Экибастузе на общие работы. Жизнь в этом лагере нашла отражение в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Во время пребывания в лагере Солженицын, которому, как и всем зэкам, запрещено было писать, запоминал тексты, перебирая самодельные чётки.

13. В 1952 году писателя прооперировали в лагере. В 1953 году Солженицын был освобожден и отправлен в пожизненную ссылку в село Казахстана, где трудился школьным учителем математики и физики.

14. К концу 1953 года здоровье Солженицына резко ухудшилось, обследование выявило раковую опухоль Болезнь, лечение, исцеление и больничные впечатления легли в основу повести «Раковый корпус».

15. В 1956 году Солженицын был освобождён (реабилитировали писателя в 1957-м) и возвратился из ссылки в Центральную Россию. Жизнь Солженицына во Владимирской области нашла отражение в рассказе «Матрёнин двор». С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии.

16. «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в журнале «Новый мир», сразу же переиздан и переведён на иностранные языки. Солженицына приняли в Союз писателей СССР. Письма читателей — бывших заключённых (в ответ на «Ивана Денисовича») положили начало «Архипелагу ГУЛАГ».

17. Летом 1964 года пятая редакция «В круге первом» была обсуждена и принята к напечатанию в 1965 году «Новым миром».

18. В 1965 году с Борисом Можаевым ездил в Тамбовскую область для сбора материалов о крестьянском восстании. В поездке определилось название романа-эпопеи о русской революции — «Красное колесо».

19. После прихода к власти Брежнева Солженицын практически потерял возможность легально печататься и выступать. В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив Солженицына с его наиболее антисоветскими произведениями.

20. В августе 1968 года Солженицын познакомился с Наталией Светловой и стал добиваться развода с первой женой, на которой женился еще в 1940 году и отношения с которой фактически сошли на нет после ареста. Сыновья от второго брака: Ермолай, Игнат, Степан. Двое в настоящем времени стали топ-менеджерами и живут в России, третий — концертирующий пианист и профессор Филадельфийской консерватории.

21. В 1969 году исключён из Союза писателей СССР. После этого стал открыто заявлять о своих православно-патриотических убеждениях и резко критиковать власть.

22. К 1970 году произведения Солженицына вышли в 28 странах, причём больше всего переводов появилось в Западной Германии и в США. На русском языке к этому времени было опубликовано за границей 17 отдельных изданий и собрание сочинений в шести томах.

23. 1970 год — Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Солженицын сразу заявил, что, в противоположность Пастернаку, от премии отказываться отнюдь не собирается. Но диплом и денежную часть премии получил после высылки из СССР.

24. В 1974 году Солженицын был обвинён в "систематическом совершении действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР" и выслан из Советского Союза. Реальной причиной стала публикация его произведения «Архипелаг ГУЛаг». Сотрудники КГБ изъяли рукопись ещё за год до этого, но писатель всё-таки опубликовал книгу в Париже. После ареста писателя его рукописи помог тайно переправить за границу американский дипломат.

25. В апреле 1976 года с семьёй переехал из Европы в США и поселился в городке Кавендише (штат Вермонт). После приезда писатель вернулся к работе над «Красным колесом».

26. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела, в декабре того же года удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».

27. Вместе с семьёй Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в Магадан. После из Владивостока проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в столице. На Ярославском вокзале Москвы Солженицына встречали несколько тысяч граждан. До самой смерти в 2008 году прожил в московском элитном поселке, в коттедже, предоставленном властями в пожизненное пользование.

28. В 1998 году писатель был награждён высшим российским орденом, но отказался от него, заявив, что отказывается принимать награду из рук власти, которая довела страну до печального состояния.

29. Последние годы жизни провёл в Москве и на подмосковной даче. В последние годы жизни тяжело болел, но продолжал писать. Вместе с женой Наталией Дмитриевной — президентом Фонда Александра Солженицына — работал над подготовкой и изданием своего самого полного, 30-томного собрания сочинений.

30. Александр Исаевич Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в своём доме в Троице-Лыкове. Похоронен в некрополе Донского монастыря за алтарём храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой Василия Ключевского. В Москве одна из улиц, в советское время носившая название Большой Коммунистической, получила название улицы Солженицына. В 2018 году Владимир Путин открыл на ней памятник писателю.

Friday, September 1, 2023

Reading program for kids

| Чипполино рекомендует |

А с этой самой программой очевидно же большие проблемы. Литература в школе сейчас (как и почти всё) построена не с точки зрения интересов ребятишек, а лишь для создания того самого национального мифа. Ну, вот зачем детям читать Гончарова или Фета, какой в этом прок? Понятно, что от этой скуки, которая ничего не даёт ни уму, ни сердцу, школьникам плеваться хочется.

Поэтому мы решили оказать ребятам / девчатам / их родителям настоящую помощь, составив свою программу!

В неё вошли и тексты, которые были важны для нас самих в детстве, и авторы, которых мы считаем уже сейчас первостепенными как для культуры, так и для душевной пользы каждого человека. Кроме того, мы спросили (чего, конечно, обычно никто не делает) знакомых детей (и повзрослевших детей), чего же им самим хочется читать. Получился вот такой большой и разнообразный список.

Учиться, учиться и учиться русской и зарубежной (sic!) литературе настоящим образом!

Наслаждайтесь. Используйте. Это только первое приближение.

Программа по литературе от Библиотеки им. Чиполлино

Младший школьный возраст (6-11)

Русская

Юрий Олеша. Три толстяка

Павел Бажов. Сказки

Александр Волков. Волшебник Изумрудного города

Евгений Шварц. Дракон

Корней Чуковский. Стихи; Тараканище

Лев Кассиль. Кондуит и Швамбрания

Н.Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в Солнечном городе; Незнайка на Луне

Зарубежная

Р. Стивенсон. Остров сокровищ

Лемони Сникет. 33 несчастья

Астрид Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок; Рони, дочь разбойника

Роальд Даль. Матильда; Волшебный палец

Джанни Родари. Приключения Чиполлино; Джельсомино в Стране лжецов

Марк Твен. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна

Клайв Льюис. Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и Платяной шкаф

Туве Янссон. Серия про муми-троллей

Джеймс Крюс. Мой прадедушка, герои и я

Сказки народов мира

Сапатистские сказки

Выбор детей:

1.Мария Парр. Вафельное сердце

Корнелия Функе. Повелитель дракона

Гэри Шмидт. Битвы по средам

Анна Старобинец. Зверский детектив

Тамара Михеева. Дети дельфинов

Виктория Ледерман. Календарь майя

Мария Аромштам. Когда отдыхают ангелы

Юлия Кузнецова. Варя и Оля

Валентина Дегтева. Нинкины рассказы

Михаил Яснов. Стихи

Маша Рупасова. Стихи

2. Эрик-Эмманюэль Шмитт. Оскар и Розовая дама

Кэролайн Кин. Нэнси Дрю и тайна шепчущей статуи

Дж. К. Роулинг. Гарри Поттер и узник Азкабана

Лемони Сникет. 33 несчастья. Кровожадный карнавал

Лорис Оуэн. Десять секретов школы "Квиксмит"

Роальд Даль. Матильда

Тамара Крюкова. Двери нерассказанных историй

Питер Банзл. Механическое сердце

Средний школьный возраст (12-15)

Русская

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени

Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича; Холстомер

Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев; Золотой телёнок

Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль

Андрей Платонов. Любовь к дальнему

Аркадий Гайдар. Жизнь ни во что (повесть)

Аркадий и Борис Стругацкие. Далёкая Радуга (повесть); Малыш (повесть); Полдень, XXII век; Трудно быть богом; Обитаемый остров, Жук в муравейнике (первые две части трилогии; третья часть трилогии, роман Волны гасят ветер, — факультативно)

Валентин Катаев. Маленькая железная дверь в стене (повесть)

Исаак Бабель. Конармия; Одесские рассказы

Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда (повесть)

Иван Ефремов. Туманность Андромеды; Час быка

Владислав Крапивин. Мальчик со шпагой

Михаил Кураев. Капитан Дикштейн (повесть)

Поэты: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Некрасов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Алексей Кручёных, ОБЭРИУ, Сергей Есенин, Михаил Светлов, Марина Цветаева, Ольга Берггольц, Борис Пастернак (факультативно: Анна Ахматова)

Зарубежная

Дж. Оруэлл. Скотный двор (сказка); Убийство слона (рассказ)

Федерико Гарсия Лорка. Стихи

Э. Хемингуэй. Никто никогда не умирает (рассказ)

Бертольд Брехт. Мамаша Кураж и её дети; Трёхгрошовая опера; Страх и отчаяние в Третьей империи

В. Гюго. Последний день приговорённого к смерти (повесть)

Р. Брэдбери. Марсианские хроники; 451° по Фаренгейту

Ирмгард Койн. Девочка, с которой детям не разрешали водиться; После полуночи

Гизела Эльснер. Испытание на прочность (повесть)

Арт Шпигельман. Маус (графический роман)

Старший школьный возраст (16-18)

Русская

Житие протопопа Аввакума

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву

Н. Г. Чернышевский. Что делать?

Л. Н. Толстой. Воскресение; Исповедь; поздняя публицистика: Одумайтесь! Христианство и патриотизм

Александр Богданов. Красная звезда; Инженер Мэнни

Евгений Замятин. Мы

Андрей Платонов. Котлован; Чевенгур

Всеволод Иванов, Виктор Шкловский. Иприт

В. Т. Шаламов. Колымские рассказы

Василий Гроссман. Жизнь и судьба; Всё течёт (повесть)

Валентин Катаев. Алмазный мой венец

Георгий Владимов. Три минуты молчания

Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки (поэма)

Эдуард Лимонов. Это я 一 Эдичка; Дневник неудачника

А. В. Иванов. Географ глобус пропил; Ненастье; Сердце пармы

Виктор Пелевин. Омон Ра (повесть); Жизнь и приключения сарая номер XII (рассказ); Затворник и Шестипалый (рассказ)

Владимир Сорокин. Норма; Тридцатая любовь Марины; Метель (повесть); Теллурия

Дмитрий Быков. ЖД

DJ Stalingrad. Исход (повесть)

Поэты: Евгений Евтушенко (Наследники Сталина; Бабий Яр), Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский (Речь о пролитом молоке), Андрей Родионов, Михаил Гронас, Александр Курбатов

Поющие поэты: Александр Вертинский, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева, Веня Д'ркин, Борис Усов, Борис Гребенщиков, Oxxxymiron, Noize MC, Монеточка

Зарубежная

Лао Шэ. Записки о кошачьем городе

Лу Синь. Подлинная история А-Кью

Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас

Джордж Оруэлл. 1984; Памяти Каталонии

Ф. Кафка. Процесс

Г. Г. Маркес. Полковнику никто не пишет

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! По ком звонит колокол

Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен; Три товарища

Г. Бёлль. Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм или Как возникает насилие и к чему оно может привести

Энтони Бëрджесс. Заводной апельсин

Артур Кёстлер. Слепящая тьма

Пауль Целан. Стихи

Альбер Камю. Посторонний; Чума

Борис Виан. Пена дней

Джером Дэвид Сэлинджер. Над пропастью во ржи

Джек Керуак. В дорогe

Аллен Гинзберг. Вопль [в другом переводе: Вой] (поэма)

Уильям Берроуз. Голый завтрак

Кен Кизи. Пролетая над гнездом кукушки

Чарльз Буковски. Почтовое отделение [в другом переводе: Почтамт]; Юг без признаков Севера (рассказы)

Тове Дитлевсен. Детство; Юность; Зависимость

Уильям Гибсон. Нейромант; Трилогия моста (Виртуальный свет, Идору, Все вечеринки завтрашнего дня)

Маргарет Этвуд. Рассказ служанки; Заветы

Дуглас Коуплэнд. Generation X; Пока подружка в коме; Мисс Вайоминг

Урсула Ле Гуин. Обделённые [более точный перевод названия: Обездоленные]; Левая рука тьмы

Герта Мюллер. Сердце-зверь

Сергей Жадан. Ворошиловград

Д. Ф. Уоллес. Старый добрый неон (рассказ); Это вода: Мысли о том, как вести сострадательную жизнь, высказанные по особому случаю (речь)

Алан Мур, Дэвид Ллойд. V значит вендетта (графический роман)

Маржан Сатрапи. Персеполис (графический роман)

Тарди. В окопах (графический роман)

Лив Стрёмквист. Плод познания; Расцветает самая красная из роз; Внутри зеркальной галереи (комиксы)

Поэты и поэтессы:

Артюр Рембо, Роберт Бëрнс, Бертольд Брехт, Уолт Уитмен, Сильвия Плат, Эмили Дикинсон, Одри Лорд

Нонфикшен:

Антонио Грамши. Тюремные тетради

Вальтер Беньямин. Московский дневник (сборник эссе); Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (статья)

Симона де Бовуар. Второй пол

Факультативно:

Генри Миллер. Тропик рака

Ален Роб-Грийе. Проект революции в Нью-Йорке

Кристиане Ф. Мы, дети вокзала Цоо

Thursday, June 1, 2023

Nobel 2015

Сегодня исполняется 75 лет замечательной писательнице и выдающемуся общественному деятелю Светлане Александровне Алексиевич. Я ее сердечно поздравляю, и по случаю напомню слова из ее Нобелевской речи 2015 года.

"Я жила в стране, где нас с детства учили умирать. Учили смерти. Нам говорили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем. Если бы я выросла в другой стране, то я бы не смогла пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему нужно иметь прививку. Но мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали, но сам воздух нашей жизни был отравлен этим. Зло все время подглядывало за нами.

Я написала пять книг, но мне кажется, что все это одна книга. Книга об истории одной утопии...

Варлам Шаламов писал: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление человечества». Я восстанавливаю историю этой битвы, ее побед и ее поражения. Как хотели построить Царство Небесное на земле. Рай! Город солнца! А кончилось тем, что осталось море крови, миллионы загубленных человеческих жизней.

Но было время, когда ни одна политическая идея XX века не была сравнима с коммунизмом (и с Октябрьской революцией, как ее символом), не притягивала западных интеллектуалов и людей во всем мире сильнее и ярче. Раймон Арон называл русскую революцию «опиум для интеллектуалов». Идее о коммунизме по меньшей мере две тысячи лет. Найдем ее у Платона — в учениях об идеальном и правильном государстве, у Аристофана — в мечтах о времени, когда «все станет общим»... У Томаса Мора и Таммазо Кампанеллы... Позже у Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Что-то есть в русском духе такое, что заставило попытаться сделать эти грезы реальностью.

Двадцать лет назад мы проводили «красную» империю с проклятиями и со слезами. Сегодня уже можем посмотреть на недавнюю историю спокойно, как на исторический опыт. Это важно, потому что споры о социализме не утихают до сих пор. Выросло новое поколение, у которого другая картина мира, но немало молодых людей опять читают Маркса и Ленина. В русских городах открывают музеи Сталина, ставят ему памятники.

«Красной» империи нет, а «красный» человек остался. Продолжается. <...>

Меня интересует маленький человек. Маленький большой человек, так я бы сказала, потому что страдания его увеличивают. Он сам в моих книгах рассказывает свою маленькую историю, а вместе со своей историей и большую. Что произошло и происходит с нами еще не осмысленно, надо выговорить. Для начала хотя бы выговорить.

Мы этого боимся, пока не в состоянии справиться со своим прошлым. У Достоевского в «Бесах» Шатов говорит Ставрогину перед началом беседы: «Мы два существа сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз голосом человеческим».

Приблизительно так начинаются у меня разговоры с моими героями".

Saturday, April 22, 2023

Paths of Russian Avant-Garde Poetry in Israel

2023, Paths of Russian Avant-Garde Poetry in Israel, ed. Roman Katsman and Maxim D. Shrayer (Boston: Academic Studies Press, 2023).

Maxim D Shrayer

Saturday, January 14, 2023

What to read to understand intelligence and espionage

Our [the economist] defence editor picks seven good books on spying

Dec 21st 2022

Spies have played an outsize role in the war on Ukraine. American and British intelligence agencies found out, and then exposed, Russia’s war plans for Ukraine months ahead of time in what was the biggest intelligence coup since the Cuban missile crisis. Russia’s “special services” had a torrid time. First they bungled their part in the invasion of Ukraine. Then more than 400 of their officers were expelled from embassies across America and Europe. Finally, they watched as a string of precious “illegals”—spies who operate without diplomatic cover—were rolled up in the Netherlands, Norway, Poland and Sweden. In December even Belgian spies hit the headlines when they exposed a Moroccan intelligence network in the European Union. We chose seven books that encapsulate the past, present and future of covert work. They span the range of espionage and intelligence, from traditional agent running, with snatched meetings in shadowy street corners, to psychological warfare waged over computer networks.

The Billion Dollar Spy. By David Hoffman. Knopf; 432 pages; $15.99. Icon Books; £9.99

During the cold war, the CIA deemed cities like Moscow, Havana and Beijing to be “denied areas”—the most hostile imaginable places for an intelligence officer to work. So how did the CIA recruit and run agents there? David Hoffman tells the story of Adolf Tolkachev, a Soviet electronics engineer who provided vital documents on Soviet weaponry to the CIA between 1979 and 1985. Mr Hoffman, drawing on 900 pages of CIA files and cables, explains how the agency outwitted the KGB, which routinely set 20 surveillance teams on a lone CIA officer. One tool was a sex toy repurposed to operate like a jack-in-the-box. Two Americans would set off by car and turn a corner, moving briefly out of sight of the KGB. One would hop out of the passenger seat and meet Tolkachev. The driver (often the spouse of a CIA officer) would activate the blow-up doll, “Jack”, hidden inside a fake birthday cake. When the KGB caught up they would see two bodies in the car and assume nothing was amiss. The tradecraft was good. Alas, Tolkachev was ultimately betrayed by a mole in the CIA and executed in 1986.

The Spy and the Traitor. By Ben Macintyre. Crown; 368 pages; $28. Viking; £25

The story of Oleg Gordievsky’s exfiltration from Moscow in July 1985 would be written off as fantastical if it were put down in a novel. Mr Gordievsky was a senior KGB officer who had been working for MI6, Britain’s foreign-intelligence service, for more than a decade. When he was recalled to Moscow it became quickly apparent that he had been rumbled. On a pre-arranged weekday at 7.30pm he waited on a street corner carrying a Safeway shopping bag. An MI6 officer walked past clutching a Harrods bag and eating a Mars bar—a signal that the operation was on. Mr Gordievsky made his way to St Petersburg, where he hid in the boot of a car as MI6 officers smuggled him over the border into Finland. As the car crossed the border the officers played Sibelius’s Finlandia—a stirring composition associated with Finland’s struggle against Russia—on the car’s cassette player to signal to Mr Gordievsky that he was safe. Yet Ben Macintyre’s gripping book is more than just a thriller. Mr Gordievsky’s disillusionment with his employers began in 1968, when the Soviet Union invaded Czechoslovakia to suppress an uprising—a cautionary tale for Russian spy agencies today. The intelligence that he provided also had a material impact on the cold war. Mr Gordievsky was able to tell MI6 that Soviet leaders were paranoid about nuclear attack and had ordered the KGB to watch for signs that one was imminent. The intelligence had a profound and sobering effect on Margaret Thatcher and Ronald Regean, helping them to see the world through the Kremlin’s eyes.

Code Warriors. By Stephen Budiansky. Knopf; 432 pages; $19

The books by David Hoffman and Ben Macintyre deal with human intelligence, or HUMINT. But the CIA and MI6 are dwarfed in size and resources by their sister agencies for signals intelligence (SIGINT), which involves intercepting and often deciphering messages. Stephen Budiansky’s book is an excellent history of America’s National Security Agency (NSA) through the cold war. The aim of SIGINT, wrote a top admiral at the end of the second world war, was to read “as closely as is humanly possible…every enemy and clandestine communication”. That is what the NSA set out to do.

Much of the story is about cryptanalysis, or reading encrypted messages, a process that can take decades. The VENONA programme, which cracked 3,000 Soviet messages sent between 1943 and 1945, went on until 1980. The messages were not declassified until 1995. By the 1960s 80% of America’s intelligence was coming not from human spies but SIGINT—and this could be dangerous work. More than 90 men died during the cold war in flights around Soviet borders to gather electronic intelligence. In 1979 a combination of “theoretical-mathematical advances” and modern supercomputers yielded a breakthrough against Soviet ciphers, writes Mr Budiansky. The details of that remain classified. But what is clear is that in the 1980s and 1990s human communications began a “mass migration” to computers, digital networks and, eventually, the internet. That led to a new and controversial epoch of SIGINT.

Dark Mirror. By Barton Gellman. Penguin; 448 pages; $18. Vintage; £20

In 2013 Edward Snowden, an NSA contractor, fled to Russia via Hong Kong and revealed to the world that the NSA and its British counterpart, GCHQ, had been spying on the internet on a grand scale by tapping undersea cables, exploiting legal backdoors in the servers of American tech companies and introducing weaknesses into global encryption standards. Barton Gellman’s book on the affair is not the first. Glenn Greenwald and Luke Harding, journalists who, like Mr Gellman, worked with Mr Snowden, have published their own accounts; so too has Mr Snowden himself in his memoirs. But “Dark Mirror” stands out—there is no better account of espionage in the cyber age.

He is harshly critical of American spies and their inability to understand why the revelation of their indiscriminate information gathering might be newsworthy. The book is a reminder of why metadata—information about a message, such as the sender and receiver, rather than its content—can be far more powerful, revealing and sensitive than people assume. But Mr Gellman, who writes for the Atlantic, also takes a critical approach to Mr Snowden himself, who eventually fell out with the author. “The reader is entitled to know up front that I think Snowden did substantially more good than harm,” Gellman writes in his preface, “though I am prepared to accept (as he is not) that his disclosures must have exacted a price in lost intelligence.”

Spies and Lies. By Alex Joske. Hardie Grant; 304 pages; $22.99 and £16.99

The greatest novels of John le Carré hinged on the battle of wits between George Smiley of British intelligence and Karla of Moscow Centre, a fictionalised version of the KGB. That reflected the definitive intelligence contest of the 20th century, pitting Russian spies against their Western counterparts. But in November 2021 Richard Moore, the chief of MI6, said that Karla’s successors had been supplanted: China was now MI6’s “single greatest priority”. Russia’s invasion of Ukraine has not changed his opinion.

Alex Joske, a young Australian analyst, uses Chinese-language sources to trace the history and reveal the modus operandi of the Ministry of State Security (MSS), China’s main spy agency. He focuses less on espionage than on operations designed to sway public and elite opinion in favour of the Chinese Communist Party. “We see the Chinese authorities playing the long game in cultivating contacts to manipulate opinion in China’s favour,” warned Ken McCallum, the head of MI5, Britain’s security service, in November 2022. They are “seeking to co-opt and influence not just prominent parliamentarians…but people much earlier in their careers in public life, gradually building a debt of obligation.” Mr Joske argues that the MSS used such people to promulgate the idea, which appears increasingly implausible, that China’s aim was to achieve a “peaceful rise” that posed no threat to the West or to its neighbours.

Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare. By Thomas Rid. Picador; 528 pages; $20. Profile Books; £12.99

Mr Joske’s book on the MSS shows why intelligence is not just about stealing secrets. It can also be about changing the way people think. The most significant intelligence operation of the past decade was probably Russia’s intervention in America’s election in 2016, which hacked and leaked the emails of a Democratic Party leader and used a network of trolls to influence American social media. Thomas Rid, a professor at Johns Hopkins University in Washington, DC, shows how active measures—as the KGB called them—have been used for over a century. His book tells the story of how the CIA sent personalised horoscopes to unnerve officials of the Stasi, communist East Germany’s intelligence service, and floated thousands of propaganda-packed balloons into the country. All of that was dwarfed by the KGB’s creative efforts. By the middle of the 1960s it was co-ordinating 300-400 active measures annually—from encouraging the European peace movement to spreading allegations that America had created AIDS as a weapon. In 1985 the annual budget for active measures was conservatively put at $3bn-4bn (more than $8bn today). Perhaps the most important lesson is that democracies are uniquely vulnerable to this sort of information warfare. “If they did not have press freedom,” quipped the KGB’s disinformation chief in 1964, “we would have to invent it for them.”

Spies, Lies, and Algorithms. By Amy Zegart. Princeton University Press; 424 pages; $29.95 and £25

As The Economist explained in a cover story in August 2021, the practice of open-source intelligence (OSINT) has transformed how we see the world. Russia’s build-up of military forces on Ukraine’s border in the autumn and winter of 2021 was captured in unprecedented detail by commercial satellite imagery and videos posted on TikTok. In “Spies, Lies, and Algorithms”, Amy Zegart of Stanford University looks at how technology is transforming cloak-and-dagger work. In 2007 the word “cyber” did not appear in America’s annual intelligence-threat assessment, she notes. Now cyber-espionage has industrialised intelligence gathering—consider China’s theft of more than 20m American security-clearance records at a stroke in 2015. Technologies like AI, facial recognition and biometrics are making it nearly impossible for intelligence officers to cross borders under multiple aliases as they did during Mr Gordievsky’s era. Deepfake technology will boost the sort of disinformation that Mr Rid documents. Spy agencies have to keep up with the times, says Ms Zegart. Governments should, for example, establish an agency dedicated to OSINT. She cites two former officials, both familiar with the intelligence world, who had remarked that anything which was unclassified was not really intelligence. “That dinosaur mentality,” Ms Zegart noted recently on Twitter, “is a huge liability in the emerging tech era.”

Also try

We recently explored why Russian spies were failing to live up to their storied reputation. Corruption has eaten away at once professional services, and their tradecraft has not caught up with modern technology. We also explained why Chinese spies need to brush up on their skills. In 2021 we examined how spy agencies around the world had high hopes for artificial intelligence. And in 2020 your correspondent looked at the long history of co-operation between intelligence services and businesses, and the curious case of a hitherto unknown European spy pact. ■

Sunday, December 11, 2022

solzhenitsyn

"Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь -то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня! И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый лёгкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестаёт существовать".

Читать полностью

Sunday, May 23, 2021

de Sade scriptures for political and financial elites

Жюльетта или Ключ к снам

Но гении на то и гении, что даже бездарные переводы не могу погасить их сияние.

Тексты де Сада зачастую совершенно невыносимы, однако стоит учесть, что писал он не для читателей, не для печати, а для себя самого, аранжируя философские пассажи порнографией исключительно для собственного развлечения. Мы, читатели, всего лишь случайные свидетели одиноких развлечений интеллектуального титана, гения, запертого в каменном мешке своего воображения. Мы подсматриваем за тем, что для наших глаз не предназначено. Поэтому критики текстов де Сада всегда выглядят довольно жалко — они попросту не имеют права критиковать чужие галлюцинации, их не звали на этот праздник разрушения и разглагольствования.

Однако не все тексты Божественного Маркиза представляют собой сюрреалистическую фиксацию фантазий и размышлений радикального нигилиста. Де Сад писал кое-что и для публики, то есть, для денег. В первую очередь это сборник повестей "Преступления страсти" и первая версия "Жюстины". И в этих случаях он показывал себя блестящим рассказчиком авантюрных историй.

Есть три версии "Жюстины". Они сильно, очень сильно отличаются друг от друга. Хотя все три писались по одному и тому же сюжету, но, по сути, это совершенно разные книги.

Ехидство и саркастический юмор первой версии, которая порнографична не более, чем современные ей романы Ретифа де ля Бретона и Дени Дидро, сменяются ослепляющей панорамой гротескных сексуальных фантазий, отчасти подкреплённых сложившейся к тому моменту нигилистической философией автора (в первой версии де Сад ироничен по поводу философствующих негодяев, во второй версии он с ними согласен), а затем следует тяжеловесный философский трактат, в котором тонет бедная героиня. Третья версия «Жюстины», по сути, оказывается не более чем развернутым прологом к чудовищному литературному монументу — роману «Жюльетта или Преуспеяния порока», посвящённому преступлениям родной сестры несчастной Жюстины.

Я лично предпочитаю первую, краткую версию, которая даже не роман, а повесть. Но, как говорится, о вкусах не спорят, и я знаю людей, которые вторую версию предпочитают и первой и третьей.

Главная книга де Сада, «Жюльетта или Преуспеяния порока», производит сильное впечатление даже на русском языке. Конечно, те читатели, которые ждут клубнички, неизбежно оказываются разочарованы этим монументальным памятником эпохи радикального рационализма. Динамичное повествование о ловких и беспринципных негодяях то и дело останавливается, трансформируясь в трактаты, посвящённые человеческой натуре и божественной сути. Де Сад, похоже, просто издевается, обрушивая на голову любителя порнографии водопады колоссальной эрудиции и вознося его на безвоздушные вершины ледяного философствования.

Умберто Эко в сборнике фельетонов «Внутренние рецензии» высмеял ожидания наивного читателя, впервые открывающего книгу де Сада в поисках описаний анального секса и обнаруживающего обширный памфлет против идей добрейшего Жан-Жака Руссо. Нет, анального секса, эротической порки, оргий, погонь, побегов, убийств и похищений в «Жюльетте» полным-полно, этого у неё не отнять. Но ценна эта книга не обрамляющим сюжетом похождений обаятельной и совершенно аморальной красотки, стремительно поднимающейся с дна общества до высот, где мультимиллиардеры в напудренных париках и кружевных шарфах с лёгкой улыбкой удолетворяют любой свой каприз — от педофильского садо-мазо до каннибализма — нет, это гарнир, а не основное блюдо. Суть колоссального труда Божественного Маркиза именно в темпераментном философствовании. Порнография же и политический триллер — только иллюстрации к его идеям, которые именно сейчас, в наше время, в первой половине XXI столетия, стремительно превращаются в манифест ультраправой политико-финансовой элиты.

Saturday, May 15, 2021

May 15

Вчера прочитал на я шагаю напоминалово, а сегодня подтвердилось (оказалось место не то), но по-любому — норот помнит и чтит:

***

В конце сентября 1921 года, после тяжелых жизненных потрясений и полных невзгод скитаний, Михаил Афанасьевич Булгаков "приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда" (из автобиографии 1924 года). Он приехал с твердым намерением писать, и здесь прошла почти вся его творческая жизнь.

В Москве написаны и всеми любимые произведения "Записки на манжетах", "Белая гвардия", "Дни Турбиных", "Собачье сердце", "Бег", "Мольер", "Театральный роман", "Мастер и Маргарита".

***

С экранизациями романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова всегда было много необъяснимого. Многие именитые режиссёры хотели снять фильм по книге ...

***

***

Украину лихорадит от смены власти — Надо сказать, что понимать что такое гражданская война, когда все против всех, стал более или менее после чтения Булгакова

Собственно, вся сюжетная линия "Белой гвардии" как раз-таки посвящена падению Вечного Города, который когда-нибудь воспрянет вновь.

***

А какой сумасшедший дом самый лучший? Разумеется, клиника профессора Стравинского, в которую отправили натерпевшегося страху поэта Бездомного в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

Но существовала ли эта больница в самом деле? Где находится? Сохранилась ли?

***

За шесть месяцев с появления первых симптомов болезнь развилась до мучительной, жестокой смерти: в последние три недели Булгаков ослеп, был измучен ужасными болями и прекратил редактировать роман. Что же за болезнь так жестоко обошлась с писателем? Тем более, что он регулярно проходил обследования, не обнаруживших никаких соматических патологий.

***

Памятник установлен на Большой Пироговской улице в сквере аллеи архитектора Клейна, рядом с домом под номером 35А, где Булгаков проживал с 1927 по 1934 годы на первом (цокольном) этаже; здесь он работал над первыми редакциями романа «Мастер и Маргарита», писал «Театральный роман». Именно в этой квартире состоялся его знаменитый телефонный разговор со Сталиным и именно здесь будет открыт в 2019 году филиал музея Булгакова в Москве - «Музей-квартира Михаила Булгакова».***

Monday, March 29, 2021

news

Ведь Толстой никогда ничего не говорил прямо, его произведения (даже для детей) не имеют ярко выраженной морали, как в баснях Крылова. Толстой не учит, не назидает, не осуждает и не даёт готовых ответов – всё должен сделать сам читатель! Чтобы найти авторские подсказки , надо внимательно читать каждую страницу и тогда можно найти ответы на многие вопросы.

всегда считал его редкостным занудой и моралистом, по этой причине не любил, пока давеча не узнал, что он, оказывается, — теоретик анархизма

а ближе к телу и мать порядка

а туда сердце лежит, ему ж не прикажешь

Tuesday, February 23, 2021

cancel culture

Wladimir Kruschkow Admin

ПОЧЕМУ НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ КЛАССИКОВ

(с) Александр Зайцев

16 февраля исполняется 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова. В массовом представлении это диковинный, немного даже экзотический литератор XIX века – автор «Левши», «Очарованного странника» и «Запечатленного ангела», писавший необычным, затейливым языком. Однако в сравнении с тем, что Лесков успел сделать за свою жизнь, это представление отражает даже не верхушку айсберга, а лишь малую ее часть.

По справедливости

Объяснению причин этого положения и восстановлению справедливости посвящена недавно вышедшая биография Лескова «Прозёванный гений», написанная Майей Кучерской, филологом и популярным прозаиком. Сам за себя говорит тот факт, что это первая книга о Лескове в серии ЖЗЛ за почти целый век ее послереволюционного существования. У этого недооцененного классика нет даже полагающегося ему по статусу полного собрания сочинений: издание 30-томника остановилось пять лет назад на 13-м томе.

Николай Семенович и cancel culture

Он жжет

Хуже некуда

Вне тусовки

Неуживчивый Лесков, не примкнувший ни к одному из лагерей, оказался одним из самых свободомыслящих, независимых русских писателей. Не угодил он и советской власти: помня литературно-политические скандалы раннего Лескова, она относилась к нему прохладно.

Бичеватель

Опыт

До того как стать писателем, Лесков два года проработал писарем в канцелярии Орловской палаты уголовного суда. Через него проходили сотни историй преступлений, больших и мелких. Затем семь лет в рекрутском столе ревизского отделения Киевской казенной палаты. Занимался набором солдат в армию, насмотревшись на истории коррупции и чиновничьего произвола, одну из которых он позже описал во «Владычнем суде». Затем, оставив государственную службу, три года колесил по стране в качестве сотрудника коммерческой фирмы «Шкотт и Вилькенс» (Шкотт – обрусевший англичанин, его родственник). Неудивительно, что многие тексты Лескова оформлены как записанные рассказы того или иного путешествующего чиновника, развлекающего своих попутчиков на постоялом дворе или в какой-то подобной обстановке. Именно таких историй молодой Лесков наслушался за три года работы и потом еще лет 20 строил на них свои произведения.

«Смиренный ересиарх»

В многочисленных текстах Лесков пытается осмыслить, как это вообще возможно: из, по сути, самого главного и высокого в жизни человека – веры и духовной жизни – сделать нечто казенное, пустое, отталкивающее.

Мастер слова

Источник

Saturday, February 6, 2021

sexual revolution in Russian literature

Как повесть Толстого положила начало сексуальной революции в России

31 January

Имевший 13 детей писатель под конец жизни переосмыслил отношения между мужчиной и женщиной. В скандальной повести «Крейцерова соната» он призвал полностью отказаться от плотской любви.

АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА

Кто-то называл «Крейцерову сонату» (1890) лучшим произведением Толстого, кто-то напротив возмущался рассуждениями Толстого, а Теодор Рузвельт даже назвал автора человеком «с извращенной половой моралью». Почему же эта небольшая новелла так взбудоражила общественность? И что такого Толстой в ней транслирует?

Убийство на почве ревности

Главный герой Василий Позднышев рассказывает свою историю в поезде случайному попутчику. Он убил собственную жену, когда вернувшись из отъезда поздней ночью, застал ее музицирующей вдвоем с мужчиной. Убийство в порыве ревности оправдали, и Позднышева оставили на свободе.

После этого страшного эпизода герой переживает духовное перерождение, и ему кажется, что теперь он понял все пагубное положение общества. «Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...»

В повести даже неясно, случилась ли физическая измена, однако, Толстому важнее, чувства, а не поступки. В эпиграфе «Крейцеровой сонаты» автор цитирует Евангелие: «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».

Михаил Пореченков в роли Позднышева и Наталья Швец в роли его жены в постановке "Крейцерова соната" МХТ им. Чехова (с) Алексей Филиппов/TASS

«Толстой был уверен, что причиной семейной катастрофы, постигшей его героев, стала их сексуальная распущенность до брака, приучившая их ожидать от семейной жизни прежде всего удовлетворения плотских желаний. Разочарование доводит Позднышева до ненависти к жене и маниакальной ревности», - пишет Андрей Зорин в книге «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения».

Порочный круг

Рассуждая о том, как устроено половое воспитание юношей и девушек, Позднышев с горечью говорит, как светское общество испорчено. Среди светских людей его круга считается нормальным и даже полезным для здоровья, что мужчины «предаются разврату» до брака.

Позднышев откровенно делится тем, как впервые познал женщину, точнее, «стал блудником». Вместе с братом они пришли в дом терпимости за компанию. «Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине». Стоит отметить, что этот эпизод автобиографичен - Толстой имел очень похожий опыт и описывал его в дневниках.

Молодой Лев Толстой-офицер во время Крымской войны (с) Getty Images

При этом женщины лишены подобного «права» иметь отношения до брака. Но по мнению Позднышева, девушки на выданье ничем не лучше тех же продажных женщин. Родители ищут им пару и делают все только ради того, чтобы выгоднее выдать дочь замуж. Все женские хобби будь то вязание или музицирование нацелены исключительно на то, чтобы впечатлить будущего мужа.

А про женские наряды Позднышев и вовсе разгорается тирадой - будто миллионы людей трудятся на фабриках только лишь для прихоти женщин и платьиц, которые должны мимолетно понравится кавалеру. Позднышев считает страшной вещью, что женщины чувственностью покоряют мужчин. «А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми».

Толстой разочарован в институте брака

За попрание семейных ценностей и смелые мысли о браке, «Крейцерову сонату» тут же после публикации запретила царская цензура. Более того, в Америке тиражи газет, где публиковался перевод новеллы, также были запрещены. Однако именно эта запретность придала повести невероятную популярность. Толстой и так был настоящей звездой, а уж «Крейцеровой сонатой» зачитывалось все образованное общество и в особенности молодежь. Друг другу произведение передавали тайно, в списках (эдакий предтеча советскому самиздату).

Позднышев рассказывает о своей влюбленности в будущую жену: спустя время воспринимает ее исключительно как совпадение удачного катания на лодке и удачно сшитого платья жены. После женитьбы проходит «мерзкий» медовый месяц, который есть ничто иное как узаконенный порок. А потом оказывается, что муж совершенно не знает, что за человек его жена - и удивляется увидев в ней злобу или другие новые качества. У них возникают ссоры и недопонимания, и единственное что может их примирить - это рождение детей.

| Лев Толстой и его жена Софья Андреевна |

Именно в беременности и заботе о детях Позднышев (как и Толстой) видит предназначение женщины. Поэтому он негодует, узнав, что врачи после пятого ребенка советуют жене не рожать - и видит в этом попрание закона природы [с учотом дожития?]. Более того, женщину, которая не рожает, но продолжает жить чувственными отношениями с мужем и даже предохраняется Толстой считает и вовсе аморальной. Этот вопрос волновал и самого писателя - его жене также советовали не рожать больше, но он был против «мер» по избежанию беременности.

Позднышев считает, что лучше совсем воздержаться от половой жизни. Его попутчик и случайный слушатель истории восклицает - но как же род человеческий? На это герой отвечает, что даже согласен с буддистами, что у жизни человека нет цели и что она все равно прекратится, как и род человеческий, поэтому ничего дурного, если он прекратится оттого, что все будут жить нравственно.

«Толстой очевидно отрицал само положительное значение брака, выносил приговор браку как союзу мужчины и женщины, освященному христианской традицией», - пишет толстовед Павел Басинский.

Прочтение эмансипированных женщин

В 1890-е годы о «Крейцеровой сонате» непрерывно спорили. Басинский пишет, что «это был один из главных пунктов помешательства десятилетия». А ведь конец XIX века - время небывалого роста женской эмансипации. Поэтому женская часть читательниц увидела и другую нравственную проблему в повести - почему девушка до брака должна оставаться девушкой, а юноша имеет право заранее приобрести сексуальный опыт, и даже поощряется обществом в этом?

После выхода повести Толстого вопрос о половой морали стал обсуждаться даже в печати. Одна из первых русских феминисток, Елизавета Дьяконова, в дневнике возмущалась, что всякий мужчина «почел бы это за позор для себя» жениться на девушке, у которого до него кто-то был. При этом сам считает нормальным иметь отношения до брака. «И это везде, везде! и в России, и за границей! О, Боже мой, Боже мой!» - пишет Дьяконова.

Но если Дьяконову Толстой подталкивает к тому, чтобы требовать от будущих женихов невинности, то других женщин он подталкивает к осознанию несправедливости и жажде свободы.

долой эмансипацию

Friday, January 29, 2021

Chekhov knew a lot about women

Антон Чехов о женщинах и вине.

Вот теперь узнайте, дорогие подруги, всю правду о себе. Итак...

Женщина до 16 лет - дистиллированная вода.

- 16 лет - ланинская фруктовая.

- От 17 до 20 - Шабли и Шато д'Икем.

- От 20 до 23 - Токайское.

- От 23 до 26 - Шампанское.

- 26 и 27 - мадера и херес.

- 28 - коньяк с лимоном.

- 29-32 - ликеры.

- От 32 до 35 - пиво завода "Вена".

- От 35 до 40 - квас.

- От 40 до 100 лет - сивушное масло.

Херес и вовсе необычное вино. Его история уходит корнями в библейскую древность. За 1000 лет до Рождества Христова финикийцы высадили в Андалусии в местечке Херес-де-ля-Фронтера виноградные лозы и стали изготовлять вино. Позже этими землями завладели мавры. Они привнесли в технологию изготовления хереса новые элементы, а именно - добавление в молодое вино спирта для отсановки [так в оригинале, что-то хересовое в этом есть] процесса брожения. Затем за дело взялись анличане, и смогли оценить все достоинства этого напитка. Шекспир писал, что херес согревает кровь, которая была прежде холодна и находилась в застое. Как и мадера, херес любит греться на солнышке. Это напиток чувствительный, его вкусовые особенности зависят от яркости слонца, крутизны склона, на котором растет лоза, состава почв и срока выдержки. Во времена Флобера писали, что самый лучший сорт хереса называется Амонтильядо и особенность его аромата есть тайна природы, до сих пор не разгаданная. Херес - единственный напиток, который производится по методу "салера и креадера" - выдержка в дубовых бочках, стоящих в четыре яруса. Молодое вино находится в верхнем ярусе пирамиды (креадера), но бутилируется строго из нижнего ряда бочек (солера), где напиток взрослеет. Эксперты утверждают, что херес имеет смысл распивать с тем, кто умеет приготовить подходящее блюдо к напитку., т.е. с тем, кто знает в этом напитке толк. В конце XIX века в Англии медики рекомендовали употреблять херес каждый день ("херес чистый, ежедневно, по чуть-чуть").

Ну что ж, пойду наслаждаться жизнью, пока не превратилась в коньяк с лимоном.

Sunday, January 10, 2021

save the link

Сохраните себе этот полезный список, и вы всегда будете знать, где законно брать книги для чтения.

2. Библиотека «Альдебаран» (aldebaran.ru) предлагает скачать книгу бесплатно в любом из удобных электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед этим шагом ознакомиться с её отрывком. Сервис на уровне!

3. Весь Толстой в один клик (www.readingtolstoy.ru) - волонтёры из 49 стран мира создали электронную версию 90-томного собрания сочинений Толстого. Все книги можно скачать в любом удобном формате бесплатно. Более 700 произведений от классика!

4. Фёдор Михайлович Достоевский (www.fedordostoevsky.ru) - энтузиаст Сергей Рублёв решил на одном сайте собрать всю информацию о писателе. Это не просто книги писателя (кстати, оцифрованы прижизненные издания), но и последние новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а также список музеев и фотоархив.

5. Библиотека TarraNova (tarranova.lib.ru/about.htm) - просит называть себя не электронной библиотекой, а архивом. Руководство сайта говорит, что главное отличие – в том, что все тексты размещены официально, с согласия авторов. Однако TarraNova размещает не только авторские тексты, но и переводы (с фамилиями переводчиков).

6. Президентская библиотека им. Ельцина (prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx) - оцифровывает редкие книги из российских публичных библиотек и собирает их по тематическим коллекциям. Интересного очень много. Например, к Году литературы сервис подготовил подборку «Факт и образ российской истории в произведениях русских писателей», где «Ода» Державина – оцифровка журнала «Новости» за июнь 1799 года.

7. Libereya.com (www.libereya.com) - пользоваться бесплатной онлайн-библиотекой «Либерейя» можно только после регистрации. У пользователей много обязанностей (публикации книг, общение), зато подборка книг хорошая.

8. Артефакт (artefact.lib.ru/library) - в библиотеке более 8 тысяч текстов. Её преимущество в том, что книги здесь не только на русском, но и на 32 других языках мира. Все файлы доступны для скачивания только в формате doc.

9. Электронная библиотека «Литмир» (www.litmir.info) - содержит более 200 000 книг. Их удобно читать онлайн, а вот при скачивании сайт просит установить специальную программу, которая отпугивает многих новых пользователей. В разделе «Форум» на сайте идёт довольно оживлённое общение пользователей друг с другом. В конце 2015 - го года сайт пережил несколько судебных процессов с издательством ЭКСМО и министром культуры РФ Владимиром Мединским, которые настаивали на закрытии сайта, указывая на находящийся на нем нелегальный контент. В 2016-м году сайт сменил владельца и встал на путь исправления. Книг стало заметно меньше, ведутся активные работы по исключению нелегального контента.

10. Litres.ru (www.litres.ru) - несмотря на то что Litres – магазин электронных книг, кое-что (в основном классику и периодику) там можно взять бесплатно в специальном разделе.

11. Bookland.com (www.bookland.com/rus) - магазин электронных книг, который также предлагает коллекцию бесплатных произведений в удобных форматах на 18 языках.

12. Библиоклуб (biblioclub.ru) - электронная библиотека и интернет-магазин, который предлагает интересные условия: приобретя 10 книг, можно стать обладателем статуса «Книгочея» и получить в бесплатное пользование половину контента магазина. На платформе предусмотрен еще статус «Гения» - это когда у вас есть бесплатный доступ ко всем книгам на сайте. Хороший вариант, особенно если вас интересует литература о бизнесе и саморазвитии, образовательные коллекции.

13. «Русская фантастика» (www.rusf.ru) - Книжная полка сайта содержит более 10 000 текстов 180 авторов.

14. Проект Гутенберг (www.gutenberg.org) - электронная библиотека, которая порадует любителей читать на иностранных языках. Более 46 тысяч электронных книг, преобладающий язык – английский.

15. ThankYou.ru (thankyou.ru/lib) - портал музыки и литературы, предоставляемой бесплатно. Неплохой выбор книг в электронном формате fb2, а также возможность для начинающих авторов опубликовать свою книгу бесплатно.

16. Библиотека иностранной литературы им. Рудомино (hyperlib.libfl.ru/rubr.php) - оцифровала часть своих фондов. В основном это редкие книги.

17. «Книжный шкаф» (www.detisite.ru/gorodok/book) - уютная детская библиотека оцифровала множество хороших детских книг, однако в 2009-м подверглась хакерской атаке и потеряла почти все свои архивы. Но кое-что сохранилось. Почитать детские произведения можно, кликнув на иконку книги в нарисованном шкафу.

18. Институт этнологии и антропологии (iea-ras.ru) - на своей книжной полке делится профильными книгами в формате PDF. Выборку профессионалы оценивают как отличную.

19. Журнальный зал (magazines.russ.ru/about) - электронная библиотека современных литературных журналов России. Здесь можно найти свежие номера самых известных отечественных "толстых журналов". База пополняется достаточно быстро, а читать - интересно, ведь многие большие произведения сначала публикуются здесь, а потом перекочевывают в отдельные книги.

20. Электронная библиотека Института мировой литературы РАН (biblio.imli.ru/) - в конце 2015 года на сайта ИМЛИ РАН появился раздел "Электронная библиотека". Сейчас в ней около 400 отсканированных научных изданий, для удобства пользователей разделенных по направлениям. Это "Теория литературы", "Русская литература", "Литература народов России и стран СНГ", "Зарубежная литература", "Фольклористика" и другие. Библиотека пополняется, на сайте можно не регистрироваться.

Отсюда