Человек, который придумал деукраинизировать Украину

История Тимофея Сергейцева — методолога, политтехнолога и идеолога войны

После вторжения в Украину главной задачей Кремля и обслуживающих его политтехнологов стало обоснование необходимости и целей этой войны. Самым ярким документом в этом отношении стала вышедшая на сайте РИА «Новости» колонка «Что Россия должна сделать с Украиной», в которой автор открытым текстом предлагал применять массовые репрессии для перевоспитания украинцев, неверно понявших суть «спецоперации». Написал эту колонку Тимофей Сергейцев — 58-летний философ, публицист, продюсер и политтехнолог, в прошлом работавший с президентом Украины Леонидом Кучмой и российским миллиардером Михаилом Прохоровым. Историк Илья Венявкин подробно исследовал жизнь и творчество Тимофея Сергейцева — и обнаружил, что через них можно рассказать идеологическую историю современной российской власти.

26 апреля 2012 года в Киеве

прошел закрытый показ фильма «Матч». Сценарий выстроен вокруг сыгранного в 1942-м в оккупированном немцами Киеве «матча смерти» между сборной немецких военных и командой местного хлебозавода «Старт» — ее вратаря играет Сергей Безруков. В кульминационной сцене фильма бургомистр Киева, подлец и националист Баразий разговаривает со своей женой, несчастной учительницей Анной Шевцовой (ее сыграла Елизавета Боярская), которая вышла за него замуж, чтобы спасти жизнь возлюбленному, герою Безрукова. Баразий рисует супруге картину соблазнительного будущего.

— Война скоро кончится, Украина превратится в лучшую провинцию Рейха, — говорит он. — А ты знаешь, что в Париже сейчас люди ходят по выставкам, ресторанам, по модным салонам? И это еще продолжается война. Мы с тобой туда поедем, очень скоро поедем, после победы, в свадебное путешествие.

— Про Париж знаю, — отвечает советская учительница. — А еще знаю, что у нас людей расстреливают, расстреливают сотнями ни за что, знаю, что в Германию угоняют, как скотину, знаю...

— Да, это война. Это суровое испытание для нашей державы.

— А что вы называете нашей державой? — спрашивает героиня Боярской.

В финале фильма все герои сделают правильный выбор. Учительница останется верной вратарю «Старта» и спасет от смерти еврейскую девочку, герой Безрукова сыграет матч до конца вопреки угрозе расстрела — и даже бургомистр признает свою неправоту.

После закрытого киевского показа «Матча» состоялась пресс-конференция — на ней на вопросы журналистов

отвечал, в частности, продюсер фильма Тимофей Сергейцев.

— Ваш фильм, какой он? — спросили его. Антиукраинский, антисоветский?

— Антигитлеровский. Если уж вы ищете какое-нибудь анти, — ответил Сергейцев. — Но только наша картина не сводится к анти-содержанию. Она про жизнь.

Десять лет спустя на сайте государственного агентства РИА «Новости» появилась статья Сергейцева «

Что Россия должна сделать с Украиной». В этом тексте он изложил программу «денацификации» и «деукраинизации» Украины после ее поражения в войне с Россией. По всей видимости, задачей статьи было наполнить реальным содержанием расплывчатые описания целей «военной спецоперации», которые обозначил Владимир Путин в

речи 24 февраля 2022 года.

Вот как Сергейцев представляет себе процесс деукраинизации: «Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. <..> Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. Должна быть проведена тотальная люстрация. <...> Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования».

Радикальность Сергейцева не осталась незамеченной — текст собрал больше полутора миллионов просмотров, в «Википедии» появились посвященные ему статьи на восьми языках, депутат Бундестага Томас Хайльман подал

заявление в прокуратуру Берлина и обвинил Сергейцева в подстрекательстве к геноциду, а президент Украины Владимир Зеленский

назвал текст одним из «доказательств для будущего трибунала против русских военных преступников». 3 июня 2022 года Евросоюз внес Сергейцева в санкционный

список.

За последние четыре десятка лет 58-летний Тимофей Сергейцев успел сменить множество профессиональных ролей — побывать полуподпольным философом и методологом, политтехнологом в России и Украине, шефом и сотрудником журналиста Дмитрия Киселева. История изменения его взглядов во многом объясняет, почему люди в российской власти в 2022 году не сомневаются в необходимости «денацифицировать» Украину.

Методолог

Осенью 1981 года Тимофей Сергейцев — 18-летний уроженец Челябинска и внук уральского писателя-фольклориста Сергея

Черепанова, отсидевшего 18 лет в сталинских лагерях, — учился на втором курсе факультета общей и прикладной физики МФТИ, одного из самых престижных советских технических вузов. Там и произошла встреча, радикально изменившая жизнь Сергейцева. Он попал на лекцию Георгия Щедровицкого — советского философа, основателя Московского методологического кружка и харизматичного оратора. Подход Щедровицкого сильно отличался от того, с чем привык иметь дело Сергейцев: Щедровицкий предлагал слушателям думать не о задачах и их правильных решениях, а о проблемах — ситуациях, где правильных решений быть не может.

С середины 1970-х годов Щедровицкий

разрабатывал новую интеллектуальную практику организационно-деятельностных игр (ОДИ). По своему формату они напоминали бизнес-тренинг или деловую игру. Участники в течение нескольких дней отыгрывали разные роли и коллективно решали сложную организационную задачу: например, разрабатывали программу городского развития, придумывали способ вывести из эксплуатации энергоблок Белоярской АЭС, исследовали ассортимент товаров народного потребления для Уральского региона и так далее. Все ОДИ проводились вполне официально. «Игры заказывались, например, руководством области или министерства или заводом. Решение, разумеется, утверждалось также на парткомах. Бухгалтерия выделяла немалые средства. Нужно было оплатить приезд команды игротехников — это иногда человек 15-20. Всех разместить (часто в хороших гостиницах). Всем выплатить гонорары — причем немалые. Помнится, я привозил с одной игры до 1000 рублей — тех, еще полновесных», —

вспоминал один из участников ОДИ Валерий Лебедев.

Впрочем, амбиции организаторов игр простирались куда дальше решения проблем советской промышленности. Щедровицкий видел в ОДИ очередной этап своей интеллектуальной программы, которую он начал разрабатывать еще в 1950-х годах в Московском логическом кружке. В этом кружке собрались недовольные выхолощенностью советской науки философы-марксисты — помимо Щедровицкого в него входили Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Борис Грушин. Вслед за своим учителем, Марксом, они утверждали, что реальность, в которой живет человек, — это прежде всего не материальная реальность, а реальность его деятельности и мышления — и значит, самой важной наукой должна быть не физика (наука о материи), а наука о мышлении. Соответственно, философ, сумевший понять законы мышления, может изменить мир и реализовать знаменитую марксовскую максиму: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Представления о том, как именно менять мир, у философов Московского логического кружка развивались по-разному. Щедровицкий пришел к тому, что мышление неотделимо от практической деятельности и может происходить только в коллективе, а значит, наиболее близким приближением к ней должна стать не кабинетная работа, а игра, проводимая философом, который помогает участникам рефлексировать собственное мышление. Александр Зиновьев изобрел авторский жанр социологического романа, в котором развивал свои идеи с помощью сюжета и персонажей. Мировую известность ему принесла написанная в середине 1970-х книга «Зияющие высоты» — в ней действие происходит в вымышленном городе Ибанске, где местные стоят в очередях за несуществующим товаром «ширли-мырли» и пытаются построить новый общественный строй псизм (полный социзм).

К середине 1980-х пути бывших товарищей разошлись окончательно. Зиновьева после публикации «Зияющих высот» за границей уволили с работы, исключили из партии и выслали из страны — теперь он писал романы и трактаты об устройстве советского общества и психике советского человека из эмиграции (в частности, популяризировал термин «гомо советикус»). Щедровицкий остался на родине, а вокруг него сформировалось сообщество учеников. Их называли методологами — потому что сам Щедровицкий назвал свою науку о мышлении методологией, а неформальное объединение стало известным как Московский методологический кружок (ММК).

В ММК Щедровицкий был непререкаемым авторитетом. Методологи неформально называли его ГП («Гэпэ») и считали недостижимым идеалом интеллектуальной строгости и напряжения. На студента-физика Тимофея Сергейцева Щедровицкий произвел огромное впечатление. «ГП делал доклады, длящиеся 10-20 часов. У него могла пойти носом кровь. Но он не останавливался — просто подставлял стакан, который постепенно наполнялся до краев, —

вспоминал он. — ГП же говорил, что такие усилия трудны только в первые два-три года. А остальные пятьдесят лет — привыкаешь».

В 1986 году Сергейцев закончил МФТИ с красным дипломом, но решил не продолжать научную карьеру, а присоединиться к методологам. Это был достаточно типичный путь для членов ММК — Щедровицкий привлекал людей с математическим, физическим и техническим бэкграундом, которым было интересно разбираться со сложными системами. В январе 1984 года Сергейцев принял участие в своей первой ОДИ, а через год уже выступал на игре со своим докладом. «Стоя на сцене перед битком набитым залом, я страшно мучился: что же я имел в виду, заявляя доклад на тему: “Рефлексивная зашнуровка (!) нескольких деятельностей”? —

писал Сергейцев много лет спустя (под “зашнуровкой” методологи понимали осознание непрерывной связи материального пространства и ментальной картины в голове наблюдателя). — На этой же сцене ГП спокойно читал газету. После нескольких минут пытки он поднял на меня глаза и спросил, словно мы были одни: “Тимофей, вот историк и философ Тойнби пишет: “Всякий народ, не стремящийся каждый день изо всех сил в будущее, обречен кануть в могиле прошлого”. А Вы стремитесь в будущее”? “Да”, — твердо ответил я. “В таком случае, можете продолжать”…».

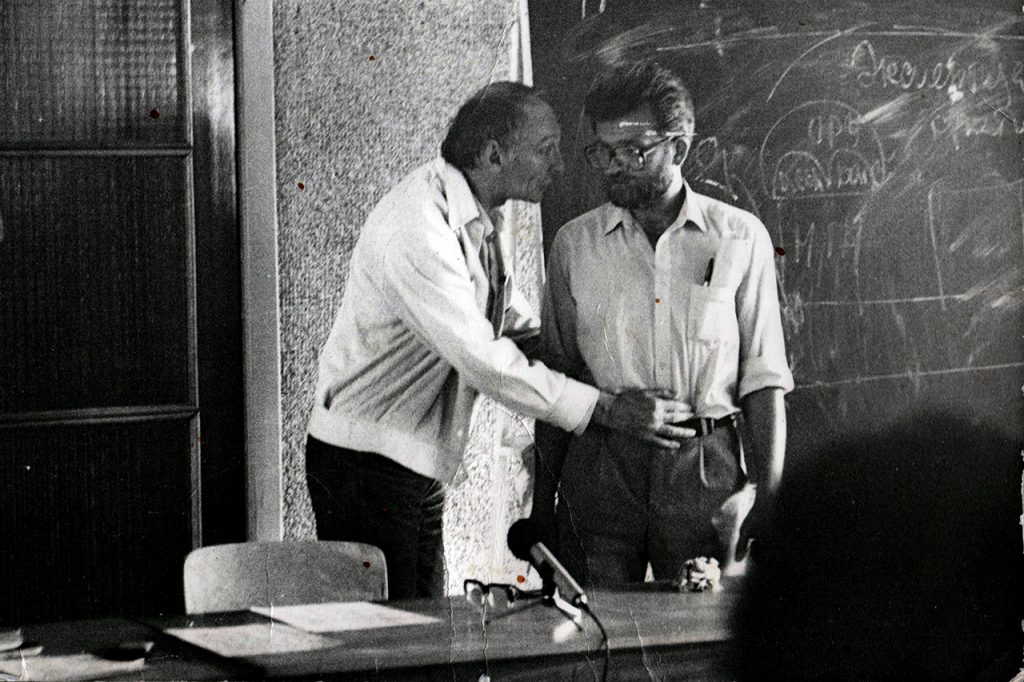

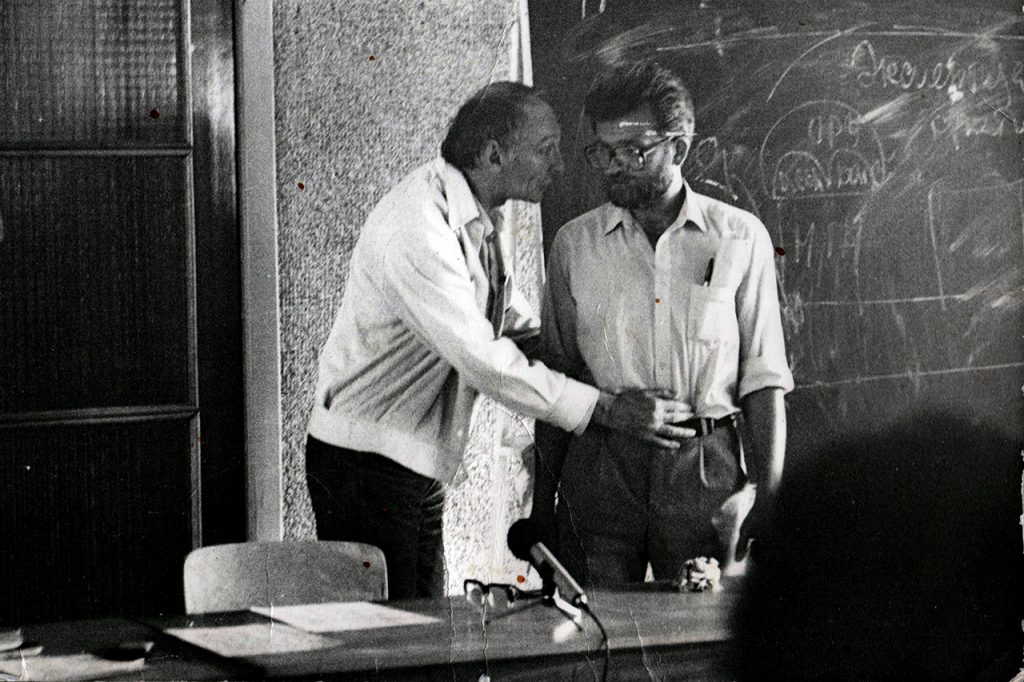

Георгий Щедровицкий и Владимир Мацкевич на одной из ОДИ в Институте атомной энергетики в Обнинске, июнь 1988 года. С августа 2021 года Мацкевич, гражданин Беларуси, находится в СИЗО в Беларуси; власти подозревают его в организации протестов.

Георгий Щедровицкий и Владимир Мацкевич на одной из ОДИ в Институте атомной энергетики в Обнинске, июнь 1988 года. С августа 2021 года Мацкевич, гражданин Беларуси, находится в СИЗО в Беларуси; власти подозревают его в организации протестов.В каждой игре команда методологов проектировала для участников кризис. Он должен был показать, что их представления и старые методы мышления никуда не годились — нужно учиться им заново. Cамое же важное было в том, что игры требовали от участников «самоопределения» — ответа на вопрос, зачем они живут и как они вписаны в глобальный исторический процесс (здесь сказывалось философское наследие Гегеля и Маркса).

Способность методологов проектировать изменения людей и коллективов оказалась особенно востребованной во время Перестройки, когда самые разные государственные инстанции озаботились тем, как превратить горбачевские лозунги демократизации в реальные практики. Показательная история случилась в латвийской Елгаве. В январе 1987 года, пока Горбачев на Пленуме ЦК КПСС говорил о необходимости обновлять кадры и расширять самоуправление, на заводе микроавтобусов РАФ проходил первый в СССР конкурс на замещение должности директора. Участие в нем могли принять желающие со всего Союза, а его ход освещала газета «Комсомольская правда». На конкурс пришло четыре с половиной тысячи заявок, из которых комиссия отобрала 20 кандидатов.

Впрочем, вскоре выяснилось, что организаторы не вполне понимают, как именно проводить выборы и мотивировать участвовать в них рабочих. Журналисты хотели яркого сюжета о молодом лидере, который поведет за собой коллектив и быстро изменит завод к лучшему. Представители ЦК Компартии Латвии надеялись, что кандидата в любом случае будут согласовывать они. Представители Минавтопрома, рассчитывали, что ничего толком не изменится. В итоге проводить конкурс позвали команду методологов, в которую входил и 23-летний Сергейцев.

Методологи попали на проект в качестве технических специалистов, но быстро обнаружили, что задача намного сложнее, чем представлялось их заказчикам. Сергейцев и его коллеги увидели, что «большинство людей не имеют сегодня необходимой культуры демократического обсуждения, необходимой системы отношений внутри трудового коллектива, а главное — необходимой и достаточной для организации выборов системы гуманитарного и социального знания». Тогда они решили взять ситуацию в свои руки. В вышедшей по итогам конкурса

книгесами методологи описывали свои действия так: «методологическая группа по сути дела произвела ряд “подмен” в интерпретации заказа и задания на работу, обусловленных более широким видением и теми ценностями, которые несет методологическая позиция».

В результате этих «подмен» выборы нового директора завода превратились в ОДИ. На второй день игры кандидаты в директоры оказались в кризисе. Методологи поставили их перед выбором: они должны были или «самоопределиться» по отношению к Перестройке и осознать себя «прогрессорами» или действовать по указке представителей партии и министерства и профанировать идею конкурса. Через несколько дней «самоопределившиеся» кандидаты начали предвыборную кампанию на РАФе — они стали встречаться с рабочими и представлять им свои программы. К тому моменту, когда представители ЦК попытались взять ситуацию в свои руки, уже было поздно. Рабочие вовлеклись в предвыборную борьбу, а журналисты встали на сторону методологов. В результате на выборах победил работавший до этого директором Омского завода коробок передач Виктор Боссерт — он лучше всего усвоил идеи консультантов и за несколько дней добился популярности на заводе. Успехи методологов не вызывали сомнений, и их опыт было решено тиражировать дальше. При заводе создали Лабораторию методологии управления, а возглавил ее Сергейцев.

Выборы директора РАФа. Из книги Петра Щедровицкого и его соавтора Сергея Попова«Движок», заложенный в играх, с неизбежностью приводил к тому, что их участники проблематизировали не только производственные процессы, но и само политическое устройство советского общества. В начале 1989 года команда методологов отправилась в Иркутск, чтобы провести ОДИ с депутатами и кандидатами в областной совет. На установочной лекции методологи попытались расширить участникам сознание и разрушить их представления об истории, чтобы показать, что и будущее может быть предметом их свободного творчества. Валерий Лебедев

рассказал будущим депутатам о том, что Ивану Калиту и Дмитрия Донского сложно назвать патриотами (Калита получил ярлык на княжение за подавление антиордынского восстания, а Дмитрий Донской сотрудничал с Тохтамышем), шокировал участников пересказом «русофобских» идей Карла Маркса, и в итоге подвел слушателей к идее, что Советский Союз не является чем-то незыблемым и может быть демонтирован. Присутствовавшая в зале партийная функционерка

возмутилась: «Мы думали, что Лебедев — достойный человек, — заявила она. — [Теперь] мы видим, кто он на самом деле. Только огромное терпение и дружелюбие иркутян позволят ему выйти живым из зала». Скандал с трудом удалось замять.

К началу 1990-х ОДИ удалось стать по-настоящему массовым явлением — по словам Петра Щедровицкого, сына философа, через них прошло

порядка 50 тысяч человек. В тот момент методологи, по всей видимости, были увлечены идеей настоящей демократизации советского общества: «Мы живем в подлинно историческую эпоху, сопоставимую, на наш взгляд, с периодом Октябрьской революции и первых пятилеток, и уже одно это требует подходить к тому, что происходит вокруг нас и к тому, что мы делаем, с историческими мерками», — писали они в книге, посвященной Елгавскому эксперименту. Однако по мере того, как в начале 1990-х годов процесс демократизации из управляемого стал стихийным, методологи обнаружили, что напали на золотую жилу. В стране, охваченной выборами в самые разные органы власти, они оказались именно теми людьми, которые были готовы управлять избирательными кампаниями и доводить их до результата.

Политтехнолог

Отработав несколько лет в Елгаве, Сергейцев начал собственную практику, которая опиралась на связи и знакомства, завязавшиеся внутри методологического движения, и инструменты, разработанные Щедровицким (сам основоположник методологии умер в 1994 году). Как следует из автобиографии Сергейцева, в 1990-е он сменил несколько сфер деятельности: как эксперт Госкомимущества сопровождал приватизацию якутской компании, добывающей алмазы, и предприятий Аэрофлота, запускал отделение конфликтологии на философском факультете Санкт-Петербургского университета, решал корпоративные конфликты.

Однако главным занятием Сергейцева в это время стало проведение избирательных кампаний. В 1995 году Сергейцев руководил губернаторской кампанией Валерия Гальченко в Подмосковье (кандидат проиграл во втором туре), затем помогал избраться мэром Новороссийска Валерию Прохоренко, вел кампании в Уссурийске и Находке. Его звездный час наступил в конце десятилетия, когда Сергейцев поехал в Украину вместе с командой технологов — в нее также входили прошедшие методологическую школу

Дмитрий Куликов и

Искандер Валитов.

Действующий президент Украины Леонид Кучма начинал избирательную кампанию 1999 года почти в катастрофическом положении. На прошедших за год до того парламентских

выборах убедительно победили коммунисты, а партия премьера Валерия Пустовойтенко набрала всего 5% голосов. Чтобы спасти положение, было создано сразу несколько избирательных штабов. Команда Сергейцева входила в штаб, который курировал депутат, миллиардер и зять Кучмы Виктор Пинчук. Собственно, с самим Пинчуком Сергейцев познакомился годом раньше, когда занимался его избирательной кампанией в Раду.

Самым заметным результатом работы команды Сергейцева стал проект «Уличное телевидение». Он использовал вполне передовые для того времени технологии, чтобы организовать в режиме реального времени телемосты, соединяющие людей в студии и на площадях украинских городов с Леонидом Кучмой. Задачей было приблизить президента к народу и показать его как открытого и демократичного политика. Для «Уличного телевидения» Сергейцев использовал практический опыт ОДИ: главную роль в общении Кучмы с людьми играли ведущие, разогревавшие аудиторию на площади и модерировавшие вопросы. Все они прошли через специальный отбор и тренинги Сергейцева.

Трансляции и студия «Уличного телевидения».«Несколько тысяч молодых людей были набраны, обучены, познакомлены друг с другом, — вспоминает в разговоре с “Холодом” один из участников проекта. — Сергейцев являлся толпе на нескольких гигантских тренингах (в Артеке в 1999 и 2000 годах), семинарах, видеоконференциях в роли, так сказать, верховного божества. Предводителя наемников с соответствующей этикой. Набранных в эту машинку людей учили не микрофон держать, а думать соответствующим образом, то есть встраиваться в политпроекты и помогать эффективно зарабатывать деньги». Чтобы описать обстановку на тренингах, собеседник «Холода» приводит несколько высказываний Сергейцева, которые быстро превратились в мемы: «Я Сергейцев. Кого мне надо уволить?» «Да, я самый умный и у меня справка есть». «Последний чемодан с деньгами подошел к концу». «Нельзя быть тараканами в будильнике. Если сидеть внутри, то никогда не поймешь, зачем и к чему весь этот сложный механизм, а вылезешь, хоба, сразу поймешь — это ж будильник!»

У «Уличного телевидения», как и у конкурса на должность директора РАФ, была своя идеология: оно должен был научить украинцев демократии. Лучше всего это

сформулировала Ольга Лобач, исполнительный директор проекта, тоже

прошедшаяобучение у Щедровицкого. Она говорила, что в силу исторических причин на Украине нет сильного общества, а демократия в стране за девять лет сформироваться не успела. «В этом смысле, — подытоживала Лобач, — я считаю, уличное ТВ — это инструмент демократического формирования общества». Сам Сергейцев в тот момент, видимо, придерживался тех же установок. «То, что Сергейцев говорил нам в 1999-2000 годах, полностью противоречило тому, что он пишет сейчас, —

вспоминает медиаменеджер Дмитрий Белянский, попавший тогда в обойму ведущих “Уличного телевидения”. — Он, напротив, рассказывал нам тогда, как построить сильное и независимое украинское государство. Давал прекрасные и внятные инструкции».

В итоге исход выборов президента Украины решался во втором туре. Леонид Кучма победил своего основного конкурента коммуниста Петра Симоненко и

остался доволен вкладом в победу штаба Пинчука и конкретно «Уличного телевидения». Виктор Пинчук развил свой медиауспех и в сентябре 2000 года купил канал ICTV. Его реорганизацией занялся Сергейцев, многие сотрудники «Уличного телевидения» вошли в редакцию телеканала, а главным редактором службы информации стал российский журналист Дмитрий Киселев — будущий ведущий программы «Вести недели».

Причина революции

«Пришлось дважды проводить президентскую кампанию, в первый раз ее убедительно выиграв, а во второй раз став содержательной причиной [так называемой] “оранжевой революции”, — рассказывал впоследствии Сергейцев о своей работе в Украине. — Методология действительно заставила соприкоснуться с историей, поняв ее как обстоятельства собственной деятельности».

Через четыре года после сотрудничества с Пинчуком команду Сергейцева снова позвали в Украину консультировать кандидата от действующей власти — тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича. Те выборы стали самыми напряженными в истории страны. В ходе кампании соперника Януковича Виктора Ющенко отравили, а в первом туре разрыв между конкурентами составил меньше 1% . Потом был второй тур — победу Януковича признали Владимир Путин и Александр Лукашенко, но не сотни тысяч украинцев, которые вышли на киевский Майдан Незалежности и добились назначения перевыборов. В третьем туре победил Ющенко. Так случилась «Оранжевая революция», которой Кремль пугал граждан России следующие десять лет.

Точный характер задач, стоявших перед Сергейцевым, достоверно неизвестен, однако многие украинские журналисты именно с работой его команды связывают появление скандального предвыборного плаката «Україно, роззуй очi!» («Украина, открой глаза»). На нем страна была разделена на три части, причем на западе Украины жили люди первого сорта, а на востоке — третьего. Это был типичный черный пиар: авторы плаката утверждали, что именно так смотрят на мир сторонники Виктора Ющенко.

В рамках той же предвыборной кампании политтехнологи вбросили в публичное поле идею о разделенности Украины на Запад и Восток, а также о том, что оппозиция работает в интересах (и за деньги) НАТО и США. Эта операция оказалась эффективной — выборы действительно впервые поделили страну строго пополам: Запад голосовал за Ющенко, Восток за Януковича.

Сергейцев в тот момент излагал в своих

текстах именно такие идеи. «Единственной актуальной целью США в отношении Украины является только дестабилизация, — писал политтехнолог, — причем не только и не столько самой Украины, сколько России. Дело не в хороших и плохих империях, просто у империй не может быть другой стратегии». Именно тогда Сергейцев начал публично высказывать свои оценки актуальных политических событий (например, в колонках на сайте «Полит.ру»), что обычно было несвойственно политтехнологам, которые занимаются созданием этих событий.

Впрочем, это не помешало ему провести еще несколько выборных кампаний. Следующим заметным украинским заказчиком Сергейцева стал лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк. В президентскую гонку в 2009 году он входил третьим кандидатом — позади Януковича и Тимошенко, но с некоторыми шансами на успех (за девять месяцев до выборов

опросы давали ему 13%). Команда Сергейцева предложила Яценюку изменить образ — из либерала-прогрессиста стать решительным и военизированным мачо. Однако ближе к осени рейтинг Яценюка сдулся. В народ ушла

шутка про «рекламу цвета каки». На выборах Яценюк набрал 7% и финишировал четвертым.

С тех пор Сергейцев в Украине не работал, зато поучаствовал в одной из самых ярких системных российских кампаний последнего десятилетия. В 2011 году миллиардер Михаил Прохоров пошел в политику — стал лидером либеральной партии «Правое дело» и позвал Сергейцева ее развивать. Объясняя, почему политтехнолога пригласили в команду, советник Прохорова дословно

повторилаформулировку про то, что Сергейцев был «причиной “оранжевой революции”». Российские коллеги Сергейцева безрезультатно пытались предупредить Прохорова о возможных проблемах: в интервью «Коммерсанту» политтехнолог Евгений Минченко

отметил хорошую профессиональную репутацию команды Сергейцева, но указал, что они отказываются «в чем-то идти навстречу потребностям электората, так как уверены: избирателю все можно навязать».

В случае работы с Прохоровым опасения Минченко подтвердились. Команда Сергейцева предложила бизнесмену концепцию, похожую на ту, что была у Яценюка: Прохоров появился на билбордах с брутальным слоганом «Сила в правде» Данилы Багрова из «Брата-2» и в имперских черно-желто-белых цветах (11 лет спустя этот же слоган

использует Минобороны РФ для поддержки российских военных в Украине). В штабе Прохорова были люди, представлявшие себе программу и ценности либеральной партии несколько иначе, — например, экономист Владислав Иноземцев и правозащитница Ирина Ясина. Слушать их Сергейцев, однако, не собирался. «Я сидела на одном таком собрании [в штабе] и офигевала, —

вспоминала Ясина. — Люди, которым абсолютно чужда правая идея, готовят программу правой партии и всех “забивают”, никого не хотят слушать».

Агитационный плакат Михаила Прохорова на улице Косыгина в Москве. 1 августа 2011 года.

Агитационный плакат Михаила Прохорова на улице Косыгина в Москве. 1 августа 2011 года. В августе 2011 года «Правое дело» опубликовало

манифест «Власть — это мы сами», одним из соавторов которого был Сергейцев. Либеральных идей в этом тексте было

немного, зато в нем были сожаления по поводу распада СССР, а также утверждалась необходимость сильной армии и новой индустриализации. «Мы – партия действия, ежедневных поступков, основанных на долге, совести и чести. Мы знаем, что мы правы. Россия всегда права!» — сообщали авторы. В самих парламентских выборах Прохорову и его команде поучаствовать не пришлось: после того, как бизнесмен не прислушался к рекомендациям администрации президента, его убрали из руководства партии, а лидером «Правого дела» стал

адвокат и бывший сотрудник ФСБ Андрей Дунаев. На выборах в декабре 2011 года партия набрала 0.6%.

Сергейцев вряд ли сильно огорчился из-за неудачи «Правого дела». К тому времени профессия уже сделала его очень обеспеченным человеком (бывшая жена Сергейцева Татьяна Рясина еще в 2000 году

оценивала его состояние в 10-15 миллионов долларов, которые складывались из недвижимости и денег на счетах; «Холод» подтвердил, что политтехнолог и сейчас владеет квартирой в старом городе в Риге). Судя по всему, проводить кампании выпускнику методологической школы к тому моменту было уже не очень интересно. Ему хотелось транслировать аудитории собственную картину мира.

Параллельно с кампанией «Правого дела» проходили съемки фильма «Матч» — Сергейцев в титрах был обозначен продюсером, а в интервью

представлялсясоавтором сценария. Когда он привез фильм в Киев, разразился скандал: представители партии «Свобода» требовали не выпускать его в прокат, а нардеп Андрей Парубий

объяснил основную претензию к фильму: «Этот фильм снят не о футболе, не о войне, и даже не о любви. Это такая себе пропаганда русского мира, где все эти вещи — это фон. Главное — показать: если человек одет в украинскую вышиванку, он коллаборант».

Философ

Распад СССР и его последствия стали для бывших членов Московского логического кружка и их последователей поводом заново присмотреться к геополитической роли России — и к самим себе. Незадолго до смерти, в начале 1990-х Георгий Щедровицкий

говорил о том, что разработанная им методология превосходит все, созданное в западном мире. Щедровицкий верил в то, что история творится сознательным усилием социальных инженеров, — «революционной прослойки, которая

будет двигать вперед страну и будет помогать вытаскиванию ее из той ямы, в которой мы сегодня сидим».

Эти идеи через несколько лет развил сын и ученик основателя методологии Петр Щедровицкий вместе с коллегой Ефимом Островским. В 1997 году они написали

манифест, в котором, в частности, заявляли: «Русские — это не кровь; русские — это общая судьба. Высшее предназначение России — сплавлять в культуре тепло и холод, лед и пламя, сочетать жизнь и машину, пронизывать вольные поля и свободные океаны. Мы призваны достигнуть слияния мировых начал. Среди миров, вырастающих и строящихся на Земле мы — тот, что вбирает в себя все, оставаясь всегда источником великой мечты». Это был мир «прогрессоров» (так в книгах братьев Стругацких называли представителей высокоразвитых обществ, которые ведут менее развитые общества к светлому будущему), а России в нем отводилась роль интеллектуального авангарда человечества. Петр Щедровицкий даже буквально назвал это «Русским миром» — в программной

статье с таким заголовком, опубликованной в «Независимой газете» в 2000 году, он писал о необходимости формировать инновационную экономику, развивать человеческие ресурсы и совершенствовать государственные институты.

В программе Щедровицкого-младшего четко прослеживался мотив мессианского выбора, стоящего перед страной — нужно или реализовать мечту, или оказаться на свалке человечества, третьего пути не дано. Для этого стране нужно было решиться на «геоэкономическое наступление», вступив в войну нового гибридного типа, где основным оружием стали экономика и бренды, управляющие поведением потребителей. В момент публикации статьи о «Русском мире» Щедровицкий-младший работал директором Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа, созданного по инициативе тогдашнего полпреда президента в регионе Сергея Кириенко, который в 1990-х увлекался идеями методологов. (Сейчас Кириенко курирует внутреннюю политику в администрации президента.)

Александра Зиновьева, коллегу Георгия Щедровицкого по философскому кружку, перестройка и последующие события тоже заставили пересмотреть свое отношение к России и Европе. Горбачевские реформы Зиновьев, живший в Мюнхене, воспринял резко отрицательно (он называл их «катастройкой»), в распаде СССР винил Запад, терпеть не мог Ельцина. Давая

интервью все тому же Дмитрию Киселеву в программе «Час пик», сказал, что жалеет, что не умер с оружием в руках, защищая Белый дом в октябре 1993-го. В 1999-м, после бомбардировок Югославии, Зиновьев вернулся в Россию. Свое отношение к тогдашнему российскому государству он

описывал так: «Я считаю, что эта система навязана искусственно. Навязана Западом и с одной только целью — довести Россию до жалкого и ничтожного состояния. При помощи ублюдочной культуры, идеологии, системы. Есть даже такая конкретная задача, как добиться сокращения населения до 50 миллионов человек».

Щедровицкий-младший писал о гибридной войне, Зиновьев в те годы

разрабатывалсхожее по смыслу понятие «теплой войны» — войны мирными средствами, которую Запад безоговорочно выигрывал. Однако, по

прогнозу Зиновьева, отступление Советского Союза имеет свой предел: «Будучи доведен до крайности, он проявит свои потенции, которые не хотят и не способны увидеть на Западе. Я уверен в том, что и в этом отступлении советского коммунизма рано или поздно будет свой Сталинград».

Петр Щедровицкий на одной из пресс-конференций «Росатома», 9 февраля 2011 года. Сын Георгия Щедровицкого возглавлял там дирекцию по научно-техническому комплексу, когда главой госкорпорации был Сергей Кириенко.

Петр Щедровицкий на одной из пресс-конференций «Росатома», 9 февраля 2011 года. Сын Георгия Щедровицкого возглавлял там дирекцию по научно-техническому комплексу, когда главой госкорпорации был Сергей Кириенко.В 2000-х Тимофей Сергейцев и его единомышленники совместили идеи своих учителей. В январе 2004 года Сергейцев вместе с Куликовым и Валитовым, его коллегами по команде, работавшей на Януковича, подготовил к 75-летию Георгия Щедровицкого

доклад, который вписывал методологов в историю русской философии. В докладе утверждалось, что в России было три мощных школы философской мысли: первая — религиозная, вторая — марксистская и третья — постмаркистская, начавшаяся с работ Щедровицкого и Зиновьева. Причем Щедровицкий со товарищи совершили революцию в логике и приблизились к марксовому идеалу «свободного труда свободно собравшихся людей», превзойдя все достижения западной философии. Именно методологи, утверждали Сергейцев и его коллеги, должны вести страну в будущее, возродить «политическую и управленческую элиту» и стать ее «интеллектуальным ядерным реактором».

Еще через два года Сергейцев прочел в московском литературном кафе Bilingua открытую лекцию под названием «

Политика и политическая деятельность». Она была построена в любимом Георгием Щедровицким жанре сократического диалога, предусматривающем живое общение с аудиторией. Линия аргументации Сергейцева была следующей. Во-первых, свободным может быть только человек, практикующий политику, основанную на философии. Во-вторых, задача философии и/или политики — овладеть миром, а это можно сделать только с помощью насилия. А в-третьих, У России есть только два пути: «создать политику самим или пользоваться плодами внешнего насилия». Само собой подразумевалось, что источник внешнего насилия по отношению к России — коллективный Запад.

Тех, кто с ним не согласен, Сергейцев прямо называл «идиотами». В философском смысле, конечно, — в Древней Греции этим словом обозначали граждан полиса, не участвовавших в политике. Здесь политтехнолог вполне повторял идеи Щедровицкого, который

шокировал аудиторию рассуждением о том, что «мышление — это как танцы лошадей: встречается так же редко и играет такую же малозначимую роль», то есть, по Щедровицкому, у большинства людей мышление начисто отсутствует.

К концу 2000-х тема прямой конфронтации с Западом стала все сильнее интересовать Сергейцева и его соавторов. Они регулярно публиковали колонки в журнале Михаила Леонтьева «Однако» — и вопрос «Хотят ли русские войны?» казался Сергейцеву настолько важным, что он озаглавил им

два разных текста, написанных на дистанции нескольких лет. Оба подводили читателя к ответу: «Да, хотят».

Денацификатор

Однажды в конце 1990-х Александр Зиновьев увидел сон. В нем философ оказался в мире будущего — в начале XXII века. «Незнакомый, густонаселенный мир, благополучный, богатый и процветающий, со счастливыми людьми. Было ощущение непреходящего, всеобщего счастья, энтузиазма, царивших в улыбках, настроениях. Он узнал причину счастья людей — все без исключения могли бесплатно дышать, бесплатно пить воду, бесплатно ходить по земле, свободно думать и говорить. И все это стало результатом нового Общественного договора, который был предложен одним-единственным человеком — романтическим идеалистом по имени Светлый Брайт. Оказалось, что мир пережил термоядерную войну, что жизнь сохранилась только на одном, самом большом континенте, превратившемся в единую большую страну. Эта самая страшная война в истории человечества стала драматическим, логическим концом эры хищнического капитализма, который достиг своего абсолютного зла. Это был стерильно закамуфлированный корпоративный фашизм».

Так

вспоминала рассказ Зиновьева его вдова Ольга на конференции «Зиновьевские чтения» в Костроме в 2012 году. Ее речь была опубликована в тематическом номере журнала «Однако», посвященном Зиновьеву, — вместе со статьями Сергейцева, Куликова и Валитова. Из видений и рассуждений следовало: чтобы противостоять наступлению зла, России нужна новая идеология и пропаганда. Именно такую цель поставил перед собой

Зиновьевский клуб. Его создали в 2014 году — по инициативе Ольги Зиновьевой и Дмитрия Киселева, который к тому моменту стал ведущим главной новостной программы на государственном телевидении и главой информационного холдинга «Россия сегодня».

Одним из участников клуба стал Сергейцев. Он выступал на многих дискуссиях — их названия говорят сами за себя: «

Вызовы модернизационного рывка для России», «

Запад и войны», «

Русская трагедия и русская мечта». Он также стал одним из основных колумнистов сайта РИА «Новости» (поиск по сайту

выдает 283 материала с его авторством и упоминаниями).

Идеи Зиновьева набирали все большую популярность в российской политической элите. В 2021 году Сергей Кириенко

вручил Ольге Зиновьевой орден «За заслуги перед отечеством» II степени (еще она стала доверенным лицом партии «Справедливая Россия — За правду»), а Владимир Путин

выпустил отдельный указ, в котором поручил разработать программу праздничных мероприятий к столетию философа в 2022 году.

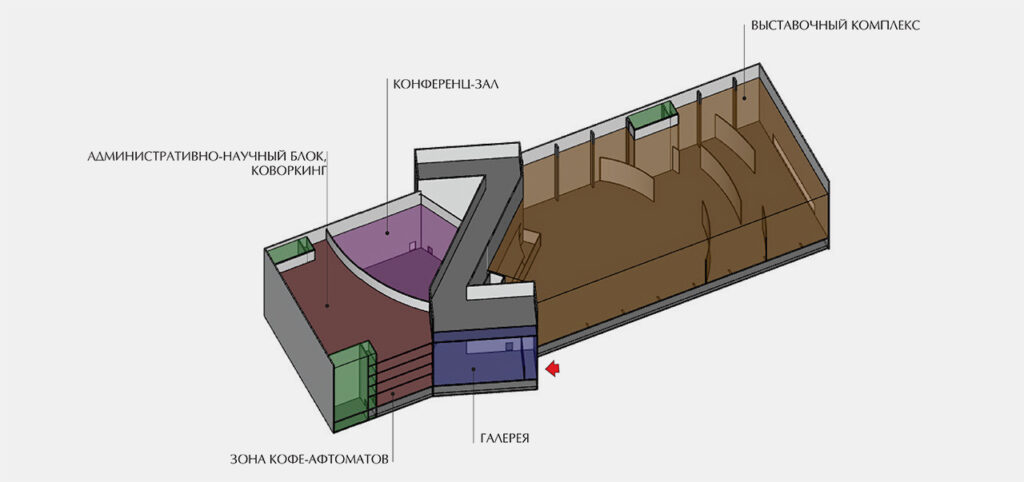

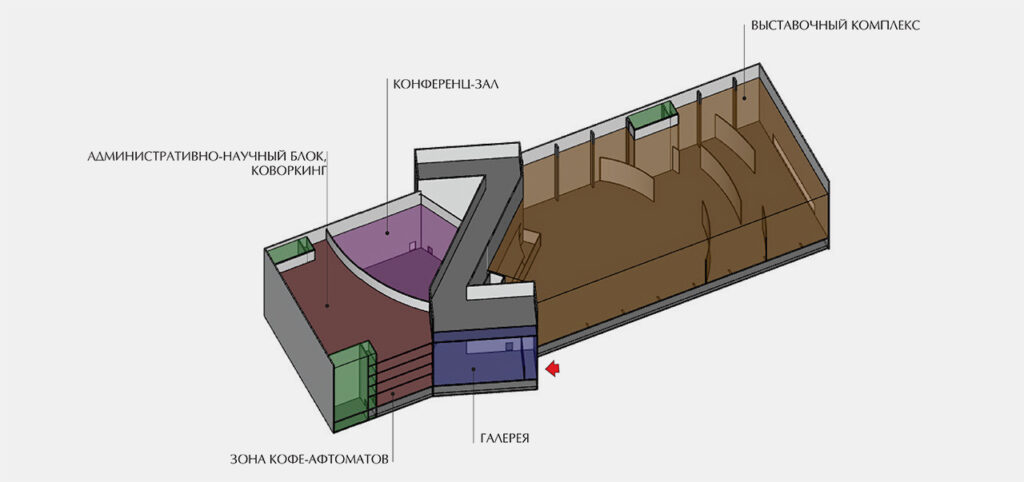

В октябре 2021 года Биографический институт Александра Зиновьева представил масштабный проект мультимедийного информационно-выставочного центра «

Зинотека» и Диалектического

парка Александра Зиновьева. По замыслу создателей, оба должны появиться на территории МГУ. Центр должен представить посетителям мир идей Александра Зиновьева и стать «глобальным хранилищем мировых идеологий, идей, сценариев развития человечества, социальной инженерии, политического проектирования». Главная особенность архитектурного проекта «Зинотеки» — гигантская буква Z, выпирающая из бетонного прямоугольника.

Архитектурный проект «Зинотеки» в МГУ

Архитектурный проект «Зинотеки» в МГУ Основной работой Тимофея Сергейцева в рамках Зиновьевского клуба стала книга «Идеология русской государственности», написанная в соавторстве с Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым. Книгу предваряет предисловие Дмитрия Киселева: «Давней истории посвящена лишь четверть. Главный упор – на анализ нынешней фазы. И здесь полно, казалось бы, парадоксальных мыслей. Когда привыкаешь к ним, то становишься сильнее. Вместе со всей Россией. Не бойтесь пустить их в себя. Наслаждайтесь».

Сергейцев с соавторами предлагает концепцию четырех фаз русской государственности, на каждой из которых Россия укреплялась и совершала цивилизационный рывок. Первая фаза случилась при Иване III, вторая — при Петре I, третья — при Ленине и Сталине, четвертая — при Путине. По версии Сергейцева, именно Путину удалось «подхватить государство у точки невозврата» и возродить оригинальную форму существования российского государства — народную империю.

В этом тексте уже нет и следа от былого «прогрессорства» методологов. Утопия, которую предлагают строить авторы, глубоко консервативна. Показателен словарик, помещенный в конце книги. В нем, помимо абстрактных философских терминов, дается толкование и вполне бытовым понятиям. Вот некоторые из них:

— Геноцид — убийство общности.

— Женщина – человек рождающий.

— Победа (с большой буквы, Великая Победа) — победа Советского Союза в войне, развязанной для уничтожения русского народа, ликвидации его империи и забвения его культуры ради приобретения врагом жизненного пространства. Увенчалась уничтожением империи врага — гитлеровской Германии, объединившей всю континентальную Европу.

— Россия — империя русской цивилизации.

Ко многим уже озвученных идеям Зиновьева в этой книге добавляется религиозная компонента и добрая порция теорий заговора — так, Сергейцев и его коллеги сообщают, что «все окружение Януковича к 2010-му за единичными исключениями представляло собой американскую агентуру», а также что американского президента Рузвельта убили, чтобы сменить политический курс США и направить его на конфронтацию с СССР. Так или иначе, все вместе складывается в стройную и по-своему убедительную систему, из которой вытекает неизбежность большой войны.

22 марта в пресс-центре «России сегодня» прошло 64-е заседание Зиновьевского клуба. Тема встречи —

«Почему Россия права. Новая фронтовая философия». Мысли участников лучше всего сформулировал профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков. «До 22 февраля 2022 года был длительный период наших попыток не открывать Третью Отечественную войну и были просьбы, что мы не можем допустить, чтобы Украина стала четвертым или пятым оппозиционным участком. Но нас не слушали… Поэтому нас вынудили действовать, не просто военными действиями, но еще и метафизическими, — сказал профессор факультета социальных наук. — На мой взгляд то, что происходит сегодня на Украине — это метафизическая схватка, философствование “Калашниковым”, столкновение двух идей и антонимичных смыслов — цивилизаций по Хантингтону».

В 2014 году Тимофей Сергейцев закончил эссе «

Зачем жил Георгий Петрович Щедровицкий» стихотворением «Диалог поэтов с Платоном». В нем он поэтически развивал идею немецкого философа Мартина Хайдеггера о драме европейской культуры как столкновения поэтов и философов. В последнем четверостишии поэты объявляют философам войну:

Мы листья пальмы заменили вербой.

Враги ценней друзей. И мы станцуем вальс

Большой войны. И летчик Аненербэ

Оставит мне свой летный аусвайс.Сергейцев уверен, что философы победят.

P. S.

Через 10 дней после публикации на сайте РИА «Новости» статьи «Что Россия должна сделать с Украиной» Сергейцев написал другую статью, оставшуюся, по сути, незамеченной. Она называлась «

Почему Запад боится денацификации Украины». В ней Сергейцев попытался смягчить тезисы своего предыдущего текста и пояснил, что никаких политических мер по наказанию украинского народа им не предусматривалось: «Под неизбежным наказанием народа, поддержавшего нацистский режим, имеется в виду только и исключительно вполне очевидное "естественное" наказание (судьба)».

С тех пор прошло почти два месяца. За это время Сергейцев не опубликовал ни одной новой колонки. Возможно, его позиция

пока еще кажется слишком радикальной.