Факторы, влияющие на рождаемость в современной России

Нельзя оставить без внимания тот факт, что,

по данным демографов [выделение , если можно так выразиться, моё], в 2012 г. Россия вышла из состояния депопуляции, но успешное демографическое развитие нашей страны в 2017 г. завершилось. Естественная убыль населения только за январь—сентябрь 2017 г. составила 106 тыс. человек. Это произошло преимущественно за счет снижения рождаемости (минус 164 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.) [1]. Так, согласно прогнозу в докладе Программы развития ООН от 2009 г., Россия потеряет

к 2025 г.

11 млн человек населения [2].[

за 8 лет?]

Безусловно, приоритет в изучении рождаемости принадлежит социологам, демографам. Работы акушеров-гинекологов практически отсутствуют, хотя

профессиональный взгляд на проблему напрямую связан с мировоззрением врача, имеющего непосредственный контакт с женщиной, прогнозирующей и реализующей свое репродуктивное поведение. Акушер-гинеколог пытается найти ответ на сложившиеся неблагоприятные показатели рождаемости, изучить современные тенденции и

помочь женщине сделать правильный репродуктивный выбор.

Цель исследования — анализ факторов, влияющих на рождаемость в современной России, на основании данных отечественных и зарубежных авторов и роли акушера-гинеколога в решении проблемы.

Рождаемость — это результат репродуктивного поведения, которое определяется как система действий, отношений и психических состояний личности, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, в браке или вне брака [3]. На протяжении последних 100 лет в России произошли огромные изменения в динамике рождаемости, отражающие переход от традиционного к новому, современному типу репродуктивного поведения [4]. Только в 1997—1998 гг. Государственная Дума Р.Ф. лишила программу «Планирование семьи» финансирования из государственного бюджета. [

до этого 100 лет финансировала] Целенаправленное насаждение

материалистического миропонимания привело к вытеснению из общественного сознания,

основанного на религиозных ценностях, сакрального отношения к традиционной семье. Репродуктивный кризис в первую очередь касается духовной сферы. Многие женщины отказываются от традиционной семьи, высказывая неудовлетворенность современными мужчинами и их ролью в воспитании детей и формировании семьи [5].

При изучении динамики рождаемости нельзя не обозначить важную роль исторических событий в формировании демографических волн. В нашей стране Первая мировая и гражданская войны, послевоенный голод 1921—1922 гг. создали первую демографическую яму в динамике рождаемости в структуре населения России. Ровно через поколение эту яму значительно углубили Великая Отечественная война и послевоенный голод 1946—1947 гг. Первым эхом войны было поколение 1965—1971 гг. рождения, вторым — поколение 1995—2000 г. рождения, минимальные по численности за весь советский период [1]. Демографическую яму второго эха войны углубили реформы конца XX века, свертывание демографической политики 80-х годов XX века и откладывание рождения ребенка вследствие кризиса 90-х годов [1, 6]. В ближайшее время Россию ждет углубление начавшегося в 2017 г. процесса депопуляции, с 2019 г. численность женщин наиболее активного детородного возраста (25—39 лет) вновь, как и после 1989 г., начнет сокращаться. Своего минимума она должна достигнуть, согласно последнему (от 27.06.17) прогнозу Росстата, в 2032—2033 гг.,

опустившись до 11,5 млн человек [это речь о женщинах]. Столь малой численности женщин активного репродуктивного возраста не было в России с 1933 г. [1]. Кроме того, в настоящее время на динамику рождаемости

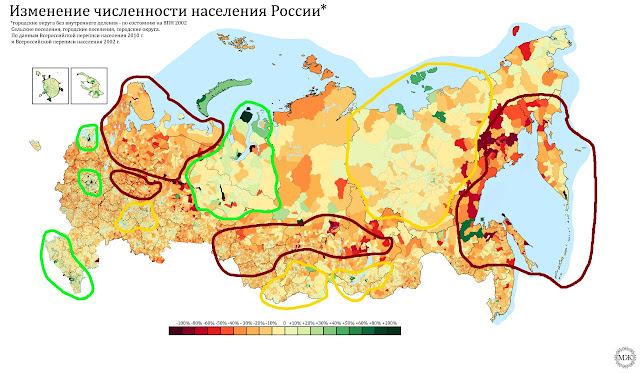

отрицательное воздействие оказывает процесс урбанизации. В настоящее время городское население России составляет 73%, бурный рост которого сопровождался изменением образа жизни людей, разрывом соседских связей, отчужденностью людей, что в первую очередь нашло отражение в снижении рождаемости в городских семьях [7]. В городской местности с 1990 г. не меняется тенденция к существованию малодетных семей [8].

По данным зарубежной литературы [9—14], основными факторами, влияющими на рождаемость в современном обществе в экономически развитых странах, являются устойчивая тенденция к малодетным семьям, изменение социальной роли женщины, время выбора даты рождения, тяжелое экономическое положение государства, рост безработицы, что является характерным и для России. В Указе Президента Р.Ф. от 09.10.07 № 1351 (ред. от 01.07.14) «Об утверждении концепции демографической политики РФ за период до 2025 г.» говорится, что в России «на рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход семьи, отсутствие нормальных жилищных условий, современная структура семьи (малодетность, неполные семьи), тяжелый физический труд значительной части работающих женщин, низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности» [15].

Среди причин снижения рождаемости в России также выделяют изменение

под влиянием СМИ репродуктивных установок, внедрение в сознание российской молодежи

зарубежных образцов семейного, репродуктивного и сексуального поведения [2]. Крупнейшей проблемой, которая делает совершенно здоровых женщин «неспособными» родить, являются

карьерные устремления. Женщины, озабоченные продвижением по службе, откладывают на все более поздний срок беременность и роды [8, 16]. Зарубежные социологи считают, что чем выше уровень интеллектуального и материального капитала женщины, тем на более старший возраст она откладывает рождение ребенка [9, 10, 17, 18]. Результатом явилось более позднее вступление в брак,

применение контрацепции, аборты, что привело к быстрому спаду рождаемости, поставив перед обществом новые проблемы [7, 19].

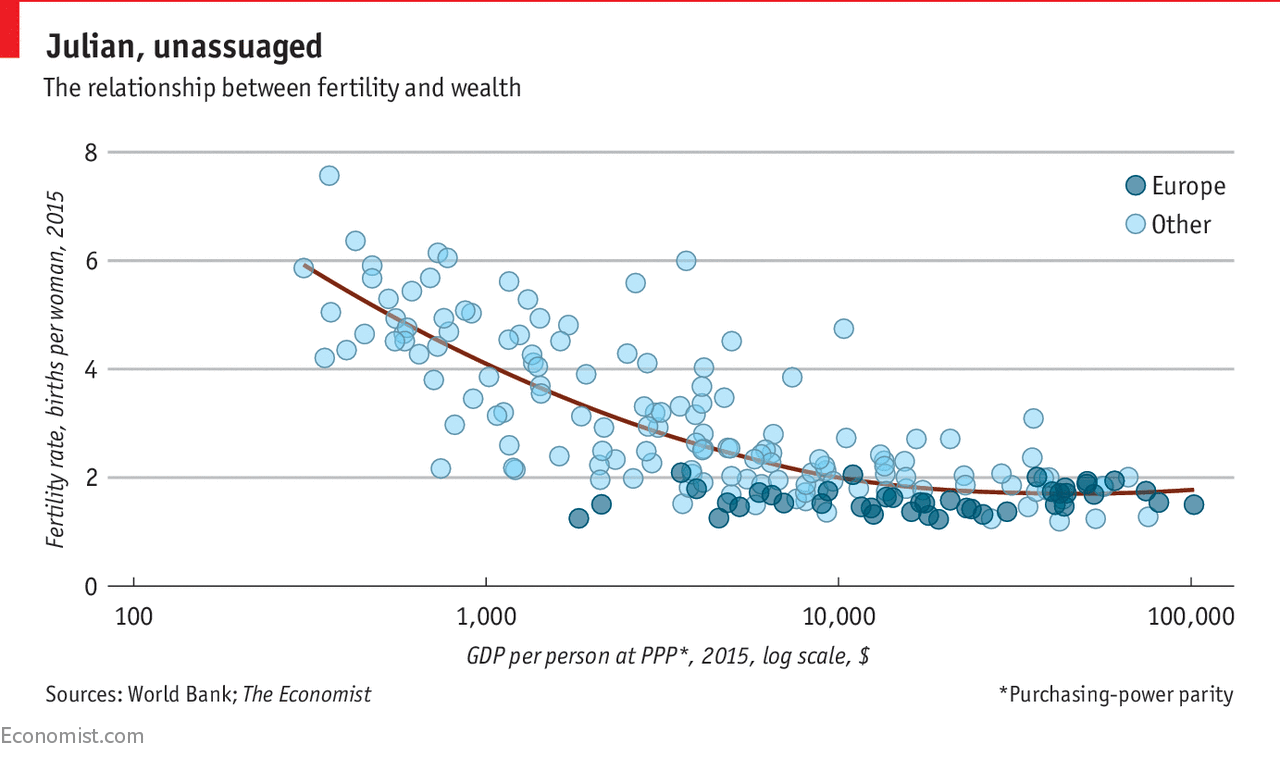

Гарри Беккер [20], рассматривавший детей «как товар длительного пользования», определил еще один фактор рождаемости: число детей в семье зависит от дохода семьи, как высокого, так и низкого [21]. В семьях с высоким уровнем дохода, образования и социального статуса желание иметь детей вытесняется высоким уровнем потребительских благ, и этот стереотип закрепляется из поколения в поколение [22]. Экономическое положение семьи в России в последнее время заметно ухудшается под влиянием нарастающей экономической нестабильности. Структура доходов и структура потребления многодетных семей свидетельствуют, что они все больше отстают по уровню благосостояния от семей с меньшим числом детей. Демографические исследования показывают, что массовая малодетность семьи в стране с трудом поддается воздействию, так как сложившиеся социальные нормы, низкая потребность в детях, даже в условиях активной политики по повышению ценности семьи с 3 детьми и более, продолжают свое остаточное влияние на население в течение последних 30 лет [23]. В настоящее время уровень достатка в большинстве случаев не влияет на количество рожденных детей у одной женщины, равно как и достаток не способствует многодетности [8].

Изменение роли женщины в обществе на фоне нестабильной экономической ситуации в стране способствует откладыванию рождения ребенка, вследствие чего наблюдается повышение среднего возраста матери при рождении первенца. В России он приближается к 29—30 годам. Пациентки родильных домов постепенно становятся старше, хотя еще 6 лет назад россиянки чаще рожали в возрасте 19—25 лет. Именно этот фактор является ведущим при анализе низкого уровня рождаемости [8].

Предпосылки демографических проблем современной России формировались десятилетиями, они во многом вызваны изменением роли детей в семье и функциями семьи в обществе. Если в традиционном аграрном обществе

дети являлись работниками, помощниками, то в современном мире дети в основном удовлетворяют лишь эмоциональные потребности родителей, для чего достаточно одного, реже — двух детей [24]. Рост рождаемости в настоящее время в России формируется в основном за счет рождения вторых и последующих детей [8].

Некоторые российские исследователи считают, что материальная помощь способствует решению о рождении ребенка [25]. Ученые РМЭЗ НИУ ВШЭ [26]

доказали, что программа материнского капитала позволила увеличить рождаемость на 0,15 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Однако есть мнение о неэффективности материальных поощрений в виде материнского капитала на стимулирование рождаемости [27]. Однако мер социальной поддержки недостаточно. Необходимо так

изменить всю культуру общества, весь образ жизни, чтобы желание иметь детей для родителей повысилось до общественно необходимого уровня, измеряемого 2—3 детьми (возможно и более) на семью. Только в этом случае совпадут репродуктивные интересы семьи и

интересы всего общества в целом [интересно: откуда они берутся?], а демографический кризис может быть преодолен [24].

Религия оказывает огромное влияние на человеческое общество, формируя систему ценностей. Проблема регулирования рождаемости не только государственная, она связана и с политикой церкви.

Все религиозные конфессии ставят вопрос об увеличении рождаемости. Христианство призывает верующих не ограничивать свое потомство, что, безусловно, способствует повышению рождаемости [16, 28]. Но, к сожалению,

традиционным методом регуляции рождаемости в России до настоящего времени остается искусственный аборт, что обусловлено социально-экономическими и правовыми факторами, уровнем культуры населения, состоянием службы планирования семьи [29]. Длительная положительно-разрешительная позиция государства сформировала в современном обществе

«абортную» культуру, в рамках которой у половины населения страны

убийство собственных

детей стало вариантом нравственной нормы. В настоящий период времени имеет место

некоторая положительная динамика абортов в стране. В Курской области с 1990 г. количество абортов снизилось на 34,7%, в Белгородской — на 56,2%. В 2015 г. в Белгородской области на 1000 женщин репродуктивного возраста приходилось 13,6 аборта, в Курской области — 27,1, в РФ — 25,9. В этот же период происходит увеличение применения комбинированных пероральных контрацептивов (КОК) по РФ с 9,5 до 12,7% на 100 женщин репродуктивного возраста. Снижение количества абортов является реальным резервом улучшения демографической ситуации в стране, но

для этого необходимы ограничивающие аборт законодательные акты [30].

Однако Северо-Кавказский федеральный округ дает лучшие демографические показатели в России, имея более низкие доходы на душу населения и самый высокий коэффициент демографической устойчивости (КДУ). Пороговое значение КДУ равно 2, при его снижении возникает неблагоприятная демографическая ситуация. КДУ в России имеет ярко выраженный конфессиональный характер: для народов, исповедующих ислам, он составляет 3,85; для буддистов — 2,86, для православных — 1,83. Православное население имеет худшие показатели рождаемости, т. е. рождаемость в России носит этноизбирательный характер [31] [

изобрёл Сулакшин].

Являясь динамичным компонентом общества, отражающим социальные, политические, культурные события, семья претерпевает изменения [32]. Отмечается формирование специфического «европейского» типа семьи, который характеризуется относительно низким уровнем брачности, поздним вступлением в первый брак, постепенным переходом к средне- и малодетности. Сексуальные предпочтения индивида воспринимаются как данность, а принятие решения о внебрачном сожительстве, разводе, аборте, стерилизации и добровольной бездетности в большинстве случаев оставляется на усмотрение индивидов или пар, которых это касается [16]. В изучении рождаемости в европейских странах и в России особое значение имеют такие

девиации брачного поведения, как гражданские браки и внебрачные рождения [11—13, 33]. При этом нестабильные отношения снижают вероятность рождения ребенка [13, 14, 34]. Монородительство становится все более распространенной формой семейных отношений [31]. Рост внебрачной рождаемости наметился со второй половины 60-х годов. В 70-е годы каждый десятый новорожденный был рожден вне брака, к 2005 г. — практически каждый четвертый. В последние годы отечественные социологи отметили, что вне брака могут появляться не только первые, но и вторые и последующие дети [32]. Следует отметить, что в Белгородской области в 2015 г. уровень внебрачной рождаемости (16,1±0,87%) был достоверно ниже, чем в Курской области (19,8±0,99%) (t=3,4; р<0,05) и в среднем по РФ (24,75±1,08%) (t=5,3; р<0,05) [30]. Большинство современных женщин считают внебрачное рождение детей социальной нормой. Одним из факторов, увеличивающих внебрачную рождаемость, является политика государства по поддержке одиноких матерей [35]. На фоне приоритета материальных благ молодые пары сознательно отказываются от официального вступления в брак и уже ребенок, а не его родители, выступает в качестве кормильца семьи, получающего материальную и социальную поддержку от государства и общественных организаций. В настоящее время в современном обществе приобрел определенную легитимность «гражданский брак», данными отношениями уже никого не удивить, и многие оправдывают его существование. Тем не менее

семья, основанная на альтернативных браку формах, а именно, сожительстве, не может полноценно выполнять присущие ей функции [36]. В России речь идет скорее об откладывании официального брака, чем о полном его игнорировании. Проводимые исследования свидетельствуют о том, что более 50% опрошенных в возрасте до 25 лет полагают, что перед регистрацией первого брака следует «пожить вместе» 1—2 года и проверить свои чувства [37]. Наблюдающийся в последние десятилетия рост случаев отказа от официальной регистрации брака, распространение сожительства свидетельствуют о кризисе семьи, ценой которого является обострение общественного неблагополучия, нарастание девиантных форм социального поведения [38].

Факторы внебрачной рождаемости в России изучены недостаточно. Во многих источниках говорится о переходе от официального брака к сожительству [34, 39, 40].

Атмосфера окружающей среды, в которой воспитывается ребенок, формирует установки на создание семьи. Межличностные отношения в семье закладывают представления будущих родителей о нормах поведения между людьми и часто предопределяют дальнейшую судьбу человека [41]. Трудно, а зачастую невозможно привить подростку

нравственное отношение к репродуктивному поведению, если он повсеместно, начиная с семьи, сталкивается с обратным.

Течение и исход беременности как биологического процесса во многом определяется

нравственным состоянием женщины. Доброжелательное отношение окружающих важно для незамужних беременных, которые отсутствие мужа воспринимают как некую социальную неполноценность. Несмотря на достаточно удовлетворительные материально-жилищные условия проживания незамужних женщин, лояльное отношение к ним родных и сослуживцев, аналогичные возможности в получении лечебно-профилактической помощи, беременность и роды у них достоверно чаще сопровождаются осложнениями, их новорожденные чаще имеют показания к переводу в детские медицинские учреждения. Сочетание низкой медицинской активности с повышенной частотой осложненного течения беременности и родов является медико-социальной особенностью, присущей категории незамужних женщин. Следовательно, эти беременные и роженицы относятся к группе высокого риска перинатальной патологии [36]. При изучении влияния гинекологических заболеваний на специальный коэффициент рождаемости в Курской, Белгородской областях было выявлено, что

частота бесплодия в регионе не играет роли в формировании уровня рождаемости [8].

Среди матерей-одиночек можно выделить две категории. Во-первых, это юные первородящие. Наступившая беременность для них всегда бывает неожиданной, так как большинство из них не имеют законченного образования и постоянной работы, материально полностью зависят от родителей, а отцом ребенка чаще является случайный половой партнер. Эти женщины, как правило, испытывают выраженный психологический стресс по поводу беременности, которая для многих юных матерей бывает

нежеланной, что отражается на течении гестационного процесса. Несмотря на отсутствие экстрагенитальной патологии и отягощенного репродуктивного анамнеза, подростковая беременность осложняется угрозой прерывания, преэклампсией, частота которых у данной категории выше, чем в общей группе незамужних женщин [41]. Вторую категорию составляют представительницы старшей возрастной группы. Они в большинстве случаев материально независимы,

имеют отдельную жилую площадь. «Рождение ребенка для себя» не связано у них с надеждами на брак. Зрелые женщины сознательно стремятся к материнству, а не к супружеству. Вместе с тем за внешней рациональностью и рассудительностью скрываются чувства социальной нереализованности и обиды на несложившуюся судьбу. Эти факторы не могут не отразиться на течении беременности и родов. К факторам риска у женщин данной категории помимо эмоциональных переживаний относятся возрастные особенности организма. Первородящие этой группы в большинстве случаев не являются первобеременными, имеют осложненный акушерско-гинекологический анамнез и сопутствующую соматическую патологию. На этом фоне беременность часто осложняется преэклампсией, угрозой прерывания, поэтому удельный вес оперативных родов среди них достоверно выше. Эти две возрастные категории одиноких матерей являются особой группой риска развития материнских и перинатальных осложнений среди женщин, не состоящих в браке [42, 43].

С использованием данных мониторинга РМЭЗ НИУ ВШЭ за период 1994—2015 гг. по социально-экономическому положению населения России [26] сформированы следующие гипотезы факторов рождаемости:

1. Для России характерна западная модель семьи, характеризующаяся увеличением возраста при рождении ребенка и сокращением числа детей в семье.

2. Образование, занятость, доходы женщины отрицательно влияют на рождаемость. Образование, занятость, доходы партнера — положительно.

3. Репродуктивные планы работающих и образованных женщин ниже.

4. Факторы, определяющие рождение первого и последующих детей, различаются. Для второго и последующих детей влияние экономических факторов с каждым последующим ребенком увеличивается [26].

Очевидным фактором, определяющим неблагоприятную демографическую ситуацию, является алкоголизация населения, употребление тяжелых наркотиков. В настоящее время многие ученые рассматривают массовую алкоголизацию как одну из основных причин снижения рождаемости русского народа [44].

В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. говорится, что в связи «со значительным уменьшением числа женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка» [15]. Однако, как говорит В.В. Елизаров, «ставка на многодетность в нашей стране с преобладанием малодетного мышления в большинстве регионов (за исключением республик Северного Кавказа и Сибири) — это пока утопия [45]. В 2017 г. правительством России была принята Национальная стратегия действий в интересах женщины, направленная на улучшение обслуживания, доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и девочкам, охрану репродуктивного здоровья, оказание помощи в ситуации

сложного репродуктивного выбора [46].

При анализе доабортного консультирования в Курской области столкнулись с множеством проблем. Большинство психологов не готовы к данному виду помощи, так как отмечают отсутствие программ и алгоритмов подготовки по данному разделу работы. Результатом «недели тишины» явилось 10—14% спасенных жизней. Работа в этом направлении требует большой нравственной силы, профессионализма, умения найти значимые аргументы в защиту будущей жизни.

Женщина, решившаяся на прерывание беременности, свое решение меняет редко, да и окружающая среда лояльно относится к ее выбору. Вторым направлением работы является волонтерская деятельность студентов-медиков старших курсов. Общаясь со школьниками, студентами колледжей, они несут духовно-нравственные приоритеты в жизненное пространство окружающей молодежи.

Отсутствие единого подхода государственных, общественных, медико-социальных, религиозных структур в формировании и поддержке

традиционного отношения к институту брака и семьи, ответственного подхода к деторождению и воспитанию детей,

слепое следование европейским «передовым» тенденциям оказывают негативное влияние на показатели рождаемости в России. Необходимо выработать новые подходы, позволяющие соединить

современные традиции [деревянное железо?], национальные и нравственные приоритеты для улучшения рождаемости. Пропаганда семейных ценностей, программы по поддержке материнства и детства должны стать приоритетом государственной политики. Акушер-гинеколог, психолог должны стать проводниками морально-нравственных ценностей и

помочь женщине в вопросе репродуктивного выбора.

Сведения об авторах

Ирина Семеновна Лунева — кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Курского государственного медицинского университета; 305041, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, 3; тел.: +7(4722)529880; е-mail:

luneva.i@mail.ru;

https://orcid.org/0000-0002-6021-2086;Оксана Юрьевна Иванова — доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Курского государственного медицинского университета; 305041, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, 3; тел.: +7(4722)529880; e-mail:

ivanovao1@mail.ru,

https://orcid.org/0000-0003-2350-1740;Александр Владимирович Хардиков — доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Курского государственного медицинского университета; 305041, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, 3; тел.: +7(4722)529880; e-mail:

area313@mail.ru;

Наталья Владимировна Абросимова — клинический ординатор кафедры внутренних болезней факультета последипломного образования Курского государственного медицинского университета; 305041, Россия, Курск, ул. Карла Маркса, 3; тел.: +7(4722)529880; e-mail:

novikovanataliya2010@yandex.ru;

https://orcid.org/0000-0002-7446-5404*e-mail:

luneva.i@mail.ru;

https://orcid.org/0000-0002-6021-2086 Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования — И.С. Лунева, Н.В. Абросимова;

Сбор и обработка материала — Н.В. Абросимова, А.В. Хардиков;

Написание текста — И.С. Лунева; Редактирование — О.Ю. Иванова

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. [тут они, пожалуй, погорячились — интерес виден в каждом слове]