Андрей Рагозин, кандидат медицинских наук, член Ассоциации медицинских антропологов

(ссылка, кривизна которой неизвестна)

Цикличность истории России и отторжение российским обществом реформ сегодня модно объяснять эффектом зависимости от предшествующего развития ("path dependence", "колея") [

это Аузан]. Постулируя отсталость большинства стран как закономерность, а прогресс отдельных наций как результат случайного выбора их элитой "правильных" институтов ("QWERTY-эффект"), провайдеры этой теории видят в мире казино, а в нашей стране – проигравшегося игрока, который должен радоваться тому, что у других дела идут ещё хуже.

На основе этих

иррациональных идей предлагаются решения, опасность которых представляется давно доказанной. Так, авторы доклада ЦСР "

Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ» видят причиной неудач реформ т.н. «культурные ограничения» - ранее устоявшееся неформальные установки поведения. Их конфликт с новыми институтами ведёт к отторжению реформ и к возврату общества к прежнему укладу жизни. В качестве решения

предлагаются промежуточные национально-специфические институты, совмещающие в себе старые и новые нормы. Ожидается, что они смогут работать при старых культурных ограничениях и за неопределенно длительное время сформируют в обществе новые установки.

Между тем культура (понимаемая как ментальность) - механизм поведенческой адаптации. Поэтому установки поведения могут меняться очень быстро. Например, за 70 лет СССР уродливый институт советской торговли сформировал установки «блата» и торговли дефицитом из-под прилавка. Но они не помешали радикальной реформе торговли. Сегодня это эффективный, выгодный для всех институт, а его способность обеспечить население товарами на любой кошелёк – важный фактор стабильности общества. Поэтому даже коммунисты не зовут вернуться к государственным магазинам. Где же культурные ограничения, на преодоление которых теоретики «колеи» требуют минимум несколько десятилетий? Уже с середины 90-х годов россияне в магазинах перестали заискивать перед продавцами.

И наоборот – реформы ведут к распаду общества и росту потребности в государственном насилии, когда заинтересованная элита придумывает выгодные для неё промежуточные институты. Вспомним, как начали реформировать торговлю в период «перестройки»: создали кооперативы со свободными ценами, сохранив государственную торговую сеть, которая распределяла и продавала товары по фиксированным ценам. Это привело к перепродаже товаров кооперативами, к обогащению тех, кто занимался распределением и к выгодному для них товарному дефициту. Отсюда паралич института торговли – такого же ключевого для цивилизации, как брак и государство. Поэтому взорвала СССР в том числе промежуточность торговли: пустые прилавки и зарплаты, на которые нечего купить.

Точно также начались реформы здравоохранения - созданием кооперативов, оказывающих платные услуги в госбольницах. По аналогии с торговлей, они сохранили спецмагазины для элиты (ведомственную медицину) и госсистему товарораспределения – государственную медицинскую инфраструктуру. Сегодня она сама перепродает оплаченную ОМС и бюджетом медицинскую помощь в форме платных услуг, оказываемых на государственных производственных площадях в оплаченное государством рабочее время. Поэтому большинство россиян получают гарантированные государством медуслуги приемлемого качества так, как покупали товары во время «перестройки»: «из-под прилавка» (за взятку, по знакомству) или переплачивая втридорога в коммерческих отделах госклиник. Отсюда дефицит (не элитной, а просто нормальной) медицинской помощи независимо от того, сколько денег расходует государство на здравоохранение.

Таким образом,

от промежуточности здравоохранения проиграли население и государство, а выиграли главные врачи госклиник. Поддерживая выгодный им дефицит медицинской помощи, они сохранили статус элиты и расширили возможности личного обогащения –

избавились от советского контроля, но уклонились от капиталистической ответственности. Помогает им в этом непрозрачная система бухучета и отчетности государственной медицинской инфраструктуры. Отсюда же промежуточная система ОМС, в которой страховые механизмы перемешаны с «советскими» бюджетными нормами, которые распределяют деньги между больницами административно - без каких-либо страховых, рыночных или конкурсных механизмов. Трудно не согласится с социологом С.Кордонским: «Вы же видите, как отчитывается наш министр здравоохранения о средней зарплате: что средняя зарплата повышается сообразно указу президента. Но реальная зарплата врачей, работающих внизу, если не учитывать дополнительные доходы, понижается. При этом

достаточно посмотреть на замки, в которых живут главные врачи государственных клиник, и становится ясно, куда идут эти деньги». Можно ли объяснить выбор таких реформ случайностью «QWERTY-эффекта», когда установка руководителей здравоохранения всех уровней в СССР и в России - заранее готовить себе золотой парашют в виде места главврача государственного медицинского центра?

Таким образом, промежуточность здравоохранения привела к его неэффективности. Поэтому

реформы превратились в опасный социальный эксперимент, за который население заплатило низкой доступностью помощи, а государство – неэффективностью расходов на медицину и социальной напряженностью. Отсюда предложения

вернуться к советской медицине и потребность в государственном насилии. Подобно тому, как советское общество приветствовало уголовные дела против работников торговли, так и сегодня многие связывают наведение порядка в здравоохранении с обвинительными приговорами врачам. По сути, это провал реформ и возврат к практикам советского здравоохранения

сталинского периода: помнящие их старые врачи напоминали молодым коллегам: «

Помни, историю болезни ты пишешь для прокурора». Поэтому промежуточный институт оказался не лечением «колеи», а её причиной.

Что в других странах? Неспособность США создать систему обязательного медицинского страхования и раскол общества вокруг реформ «Obamacare» - пример выгодного для заинтересованной элиты промежуточного института, совмещающего социальное и коммерческое страхование. Поэтому США тратит рекордные 16% ВВП на медицину, доступность которой не гарантирована значительной части американцев. И наоборот – Польша сохраняла «советскую» модель своего здравоохранения до 2000 года, когда начались её страховые реформы. В отличие от США и России, поляки не изобретали велосипед, а реализовали проверенные мировой практикой принципы социального страхования. В результате в 2009 году Польша заняла 27 место в рейтинге эффективности здравоохранения агентства Bloomberg, а в 2016 году – уже 18 место. Для сравнения, США и Россия находятся в конце этого рейтинга почти рядом, заняв в 2016 году соответственно 50 и 55 место.

В чём опасность промежуточных институтов? По мнению историка Н. Рожкова, именно промежуточность реформ Aлександра II стала исходным пунктом революции в России. Нужна ли теория «path dependence», чтобы понять причину бунтов после замены крепостного права промежуточным институтом временнообязанности, который объявил крестьян свободными и сохранил их прикрепление к земле, заставив её выкупить дороже рыночной стоимости, а до этого времени - платить оброк или отрабатывать барщину? Конфликт норм этого института привёл к нестабильности общества и росту государственного насилия ещё при жизни «царя-освободителя», тем более – после его убийства. Не удивительно, что отмена временнообязанности обеспечила большевикам поддержку крестьян, многие из которых отрабатывали барщину вплоть до 1917 года. Результат – крах государства, распад общества и геноцид дворян, в котором погибли предки одного из авторов статьи. Сведению счётов и гражданской войне ничуть не помешал гибрид сословного и гражданского общества - «промежуточный» институт земства.

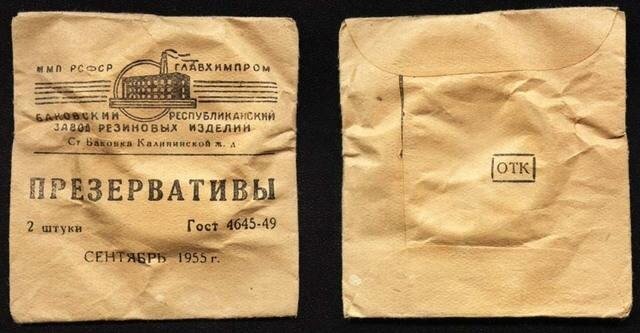

В свою очередь, промежуточные институты советского социализма пытались совместить несовместимое: нормы туманного коммунистического будущего и практики презренного, но реально работающего капитализма. Эта промежуточность объяснялась длительностью развития новых коммунистических установок поведения, а государственное насилие (

без которого эклектика норм не работает) – культурными ограничениями, доставшимися в наследство от капиталистического прошлого. Поэтому

эффективность советских институтов падала синхронно снижению страха в обществе. Отсюда брежневский «застой», горбачевская «перестройка», крах социализма - и растущая ностальгия по Сталину как отражение потребности общества в государственном насилии, необходимом для более-менее нормальной работы промежуточных институтов современной России.

Таким образом, регулярный провал реформ в России и цикличность её истории имеют вполне рациональную причину. Это

создание заинтересованной элитой выгодных для неё промежуточных институтов - разорительных для нижних классов, опасных для общества и разрушительных для государства. Поэтому главным ограничением реформ представляются установки значительной части нашей элиты, суть которых хорошо отражает анекдот времён I Cъезда народных депутатов СССР. В ходе дебатов председатель предлагает депутатам: тем, кто за капитализм – рассаживаться справа, кто за социализм – слева. Но один депутат сомневается: «Что делать, если хочется жить, как при капитализме, а работать - как при социализме?». Председатель: «Что же Вы задумались?

Идите к нам в президиум!». Это и есть идея промежуточных институтов, которые разрушают наше общество, губят государство и дискредитируют проводимые им реформы.